Моя география

Слово «география» в буквальном переводе означает «землеописание». И даже если так буквально понимать эту науку, то не может возникнуть сомнении в ее нужности людям, населяющим Землю. Все человечество находится на Земле как бы в огромном скафандре, охватывающем нашу планету, снабженном удивительно совершенной и поэтому необыкновенно сложной «системой жизнеобеспечения». В ней множество «механизмов», работающих на удивление слаженно, в тесном взаимодействии. От слаженности работы этих «механизмов» зависит безопасность жизни человечества. Разлад грозит катастрофой. Как же можно не знать хотя бы описания всего того, что окружает людей, откуда они берут все, что нужно им для жизни, для продолжения космического полета на корабле «Земля»!

Итак, география очень важна для нас, даже если понимать ее как просто «землеописание»... Но думать так о современной географии - величайшее заблуждение, сопоставимое с невежеством госпожи Простаковой, которая, как известно, была убеждена, что раз существуют извозчики, то знание географии совершенно излишне...

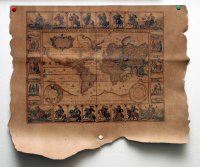

Описание Земли, «инвентаризация» всех ее океанов, морей, материков, рек, озер, островов, гор и низменностей с населяющими их животными и растениями - самая первая задача географии, которую она действительно выполнила в основном, правда, лишь совсем недавно, к середине XX столетия. В эпоху великих географических открытий только начала развиваться описательная география. Расцвет ее пришелся на

XIX век. Экспедиции А. Гумбольдта, Н. М. Пржевальского, Ф. Ф. Беллинсгаузена, П. П. Семенова-Тян-Шанского, Д. Левингстона, Н. А. Северцова, П. А. Кропоткина, И. В. Мушкетова, И. Д. Черского, Ф. Нансена и многих других самоотверженных исследователей Земли совершены были в XIX веке. Сто - сто пятьдесят лет назад составлены описания материков, но в них было немало «белых пятен», ликвидацией которых пришлось заниматься и в нашем столетии. Можно напомнить о таких совсем недавних экспедициях первооткрывателей, как исследование Г. А. Ушаковым и Н. Н. Урванцевым Северной Земли (1930-1932 гг.); работа на Памире ряда экспедиций Академии наук СССР в 1928-1933 годах; исследования советских ученых в Арктике в 30-х годах, в ледниковых районах Якутии (в 40-х годах) и на севере Забайкалья (в 50-х годах); наконец, первоисследцвание Антарктиды, практически завершающееся на наших глазах - лишь к концу XX века...

Однако что касается Мирового океана, занимающего большую часть нашей планеты (70 процентов), то здесь еще далеко не все открыто и описано. Еще нет описания поверхности дна Мирового океана, которое бы хоть как-то приближалось по детальности к описанию материков. Еще очень мало мы знаем о географии водных масс, их распределении в океанах, их перемещениях. Поэтому говорить, что все на Земле уже известно до последней детали, преждевременно.

Но дело не только в этом. Цели географии как науки совсем не сводятся к «землеописанию». Это стало окончательно ясно именно в середине XX столетия. Однако с самого своего возникновения география, едва ли не древнейшая из всех наук, всегда стремилась прорваться за внешнюю описательность к своей сущности, к своим истинным целям. Только очень долгим был период накопления фактов, неизбежный для каждой науки.

Проследим же путь, пройденный географией к настоящему времени, к 80-м годам XX столетия.

Начать придется, как говорится, с незапамятных времен. Несомненно, древнейшие наши предки - люди палеолита, неолита, бронзового века-с большим вниманием относились к окружающему их пространству. На «извозчиков» им надеяться не приходилось, а от знания лесов, рек, озер, среди которых они добывали средства к существованию, зависела непосредственно их жизнь. Из этой жизненной потребности понимать окружающее пространство, взаиморасположение в нем различных природных объектов и родилась география.

Древнегреческий ученый Эратосфен Киренский, начертивший первую карту известной ему части Земли, назвал науку, которой он посвятил себя, географией. Это произошло больше двух тысячелетий тому назад. Другой ученый древнего мира Страбон, родившийся спустя 130 лет после смерти Эратосфена, около 63 года до н. э., написал капитальный труд «География в семнадцати книгах». С него обычно начинают историки науки летосчисление географии.

В XVII столетии появилась книга Бернхарда Варениуса «Всеобщая география», и в ней говорилось о том, что задачей географии является не только описание, но и изучение «скорлупы», покрывающей Землю, которую автор называл «земноводной сферой». В этом определении уже содержалось понимание того, что объект географии - та особая оболочка, окружающая Землю, в которой сосредоточено все живое, включая человека.

Прошло полтораста лет, прежде чем идеи Варениуса были возрождены и развиты на подлинно научном уровне. Это сделал великий немецкий географ Александр Гумбольдт, впервые начавший исследовать взаимосвязи и взаимодействия составных частей «земноводной сферы» Варениуса. Эти достижения передовой научной мысли не скоро еще станут всеобщим достоянием.

Но они снова и снова воскресают в работах выдающихся географов прошлого столетия - Эдуарда Зюсса, П. А. Кропоткина, Элизе Реклю, А. И. Воейкова, В. В. Докучаева.

Э. Реклю, автор многотомного труда «Земля и люди», ввел в науку понятие «географическая среда». Русский климатолог и географ П. И. Броунов определил предметом исследования географии как науки особую всепланетную географическую оболочку. Почвовед и геолог В. В. Докучаев развил представление о необходимости комплексного, всестороннего изучения природы, в которой все связано и взаимодействует.

Но развитие науки, между тем, шло в направлении специализации, все более и более узкой. Отдельные природные объекты становились достоянием «своих» наук, все дальше и дальше, казалось, уходивших в сторону от породившей их географии. Появились климатология (ее объект - процессы в атмосфере); геоморфология, изучающая различные формы рельефа; почвоведение, гидрология, океанология и т. д. - все эти науки становились самостоятельными. Они углубленно изучали процессы и взаимосвязи внутри хотя и обширного, но ограниченного объекта исследования. География как бы распадалась на отдельные науки, а сама исчезала по мере того, как все меньше и меньше оставалось на земном шаре «белых пятен».

Многим казалось закономерным, что география как наука исчерпала себя. Но еще В. В. Докучаев около ста лет назад, изучая почвы России, убедился, что почвы как природный объект существуют в неразрывной связи с геологическим строением территории, с климатом, режимом подземных вод, рельефом, короче - со всем комплексом природных условий. Значит, и исследование почв может быть только комплексным, учитывающим все взаимосвязи и зависимости. А затем и другие «отраслевые» науки географического цикла обнаружили, что они не могут развиваться изолированно, вне связи со смежными науками.

Совсем недавно, всего тридцать лет назад, советский географ академик А. А. Григорьев убедительно показал, что задачей географии как науки, которую никакая другая наука не может выполнить, является изучение той особой оболочки Земли, о которой еще географы XIX века говорили, называя ее географической оболочкой.

Что же представляет собой эта оболочка? Очевидно, это и есть то, что особенно важно для человечества, что доставляет ему средства к существованию, та самая «система жизнеобеспечения», без которой наша прекрасная с бесконечным разнообразием природы планета превратилась бы в мертвое небесное тело.

Географическая оболочка замечательна тем, что она формируется на границе основных природных сфер - атмосферы, гидросферы, литосферы, биосферы, там, где происходит их взаимное проникновение и взаимодействие. Вот это пограничное положение и делает географическую оболочку бесконечно сложной и уникальной. Только в ее пределах оказалось возможным возникновение и развитие жизни. увенчавшееся появлением человека.

Географическая оболочка - «колыбель» человеческого общества. А самое это общество, постепенно развиваясь, превратилось (и очень быстро - по сравнению с масштабом природных процессов) в важнейшую силу дальнейшей эволюции географической среды. Развитие науки, техники и производства сделало человеческую деятельность соизмеримой с действием природных сил. Человек приступил к глубокому преобразованию природы Земли, вовлекая в сферу производства все новые виды энергии и новые вещества, создавая системы, не существовавшие прежде в природе. И каждый новый завод, город, железная дорога, электростанция, водохранилище, канал вступают в определенные взаимоотношения с окружающей средой, нередко губительные для многих тысячелетиями установившихся природных взаимосвязей...

Когда академик А. А. Григорьев пришел к выводу, что география призвана заниматься исследованием процессов и явлений географической оболочки в целом, он невольно задал себе вопрос: не является ли здесь препятствием громадная величина и колоссальная сложность изучаемого объекта? Ответил он так: «Перед этим наука не останавливается и останавливаться не может».

Последние тридцать лет целиком подтвердили правильность этих идей. Это были годы, когда произошла подлинная революция в географии. География окончательно сбросила с себя «кокон» описательно-познавательной науки, внутри которого развивалась на протяжении двух тысячелетий «личинка»; если можно так образно выразиться. Речь идет о географии - науке о целостной и нерасторжимой географической оболочке Земли.

Новую географию, одной из задач которой стало исследование изменений, происходящих внутри географической оболочки, часто обусловливаемых человеческой деятельностью, ученик А. А. Григорьева академик И. П. Герасимов предложил назвать «конструктивной». Он имел в виду, что реконструкция природной среды - главное, чем придется заниматься географии В ближайшем будущем.

Научно-техническая революция значительно обострила отношения природы и общества. Под влиянием общественного производства скорость изменений в природе возросла в сотни и тысячи раз. Общество продолжает осваивать все новые естественные ресурсы, размеры которых небеспредельны. Появились признаки экологического кризиса в глобальном масштабе; путь к преодолению его может быть только один - установление гармонии во взаимоотношениях природы и общества.

Среди наук, изучающих различные стороны природы Земли, одна лишь география имеет основания для того, чтобы стать лидером в решении сложнейшего комплекса вопросов дальнейшего взаимодействия человека и природы. Как преодолеть противоречие между необходимостью освоения новых природных ресурсов и сохранением жизненно важных связей в природе? Как приблизить к гармонии взаимоотношения человека и природы? На эти вопросы может ответить только география.

И она уже отвечает. Именно географы оказываются теперь впереди проектировщиков и строителей в зоне хозяйственного освоения территории, примыкающей к БАМу, при осуществлении грандиозных проектов гидротехнического строительства и перераспределения речного стока. Ведь речь идет об очень серьезном вмешательстве в ход естественных процессов. И только географы могут на основе знания законов своей науки дать прогноз возможных изменений, чтобы предотвратить особенно вредные для природы.

Иногда можно услышать, что все эти преобразования приносят лишь вред человеку, что лучше бы оставлять природу нетронутой. Однако вряд ли это возможно. Дело заключается только в том, чтобы отношения человека и природы строились на разумных началах; чтобы, беря от природы все, что нужно, человек не губил того, что ему же самому дает возможность жить и совершенствоваться. Не соперничество, а сотрудничество должно лежать в основе взаимоотношений общества и природы. И география должна теоретически обосновать это сотрудничество.

Конечно, совершенно неверны представления, что география «не что иное, как просто набор сведений». Впрочем, есть в ней раздел, который, действительно, занимается сбором сведений о различных странах, он называется «страноведением». Но этим география не исчерпывается. Много тайн хранят природные комплексы Земли, сравниваемые по сложности лишь с живыми организмами, соединенные чудодейственным образом в единую географическую оболочку, образующую «систему жизнеобеспечения» землян. Это - сфера исследований физической географии. Неразрывно с ней связана экономическая география, занимающаяся изучением законов размещения производства, изыскивающая наиболее рациональные пути этого размещения.

В век научно-технической революции появились у географии новые объекты исследования - природно-технические системы, в которых созданные человеком сооружения сочетаются с природным фоном и взаимодействуют с ним. Эти системы постепенно заполняют Землю, их с каждым днем становится все больше. И они требуют внимания науки. Пока еще оно нередко запаздывает, и тогда во взаимоотношениях техники и природы возникают серьезные конфликты. Избежать их должны помочь географы.

Нет, география совсем не похожа на науку, которая исчерпала себя! Обратите внимание на то, как она все глубже входит в наш быт. Миллионными тиражами печатаются туристские карты, планы городов; синоптические карты публикуются ежедневно в газете «Известия», демонстрируются по телевидению - все это география. А разве не говорит о возрастании роли географии в современном мире тот факт, что теперь ни одно строительство в нашей стране не начинается без предварительного заключения, которое делают именно специалисты-географы?

Больше того, в последние годы наблюдается процесс географизации естественных наук. Под этим понимается усиление внимания к «разнообразию в пространстве» в таких даже науках, как физика и химия, не говоря уже о биологии. Один из крупнейших советских географов академик К. К. Марков писал: «Все науки, изучающие конкретные формы материального мира, имеют определенную историческую направленность, что давно осознано учеными. Теперь они приобретают и географическую направленность, что выявилось лишь на более высоком уровне процесса познания человека и что пока еще далеко не в полной мере осознано учеными».

Так сегодня обстоит дело с географией, наукой древнейшей, но всегда юной и необходимой людям, населяющим Землю.

После этой статьи часто читают:

Просмотрено: 10610 раз