Моей дочке шестой год, с самого рождения у нее ночное недержание мочи. Можно ли лечить такой недуг и к какому врачу нужно обращаться? Дело в том, что обычные педиатры такую жалобу «пропускают мимо ушей», как будто недержание мочи у детей в порядке вещей. Вот если насморк, температура, болит что-нибудь, подскажут чем лечить, а тут никакого ответа.

Моей дочке шестой год, с самого рождения у нее ночное недержание мочи. Можно ли лечить такой недуг и к какому врачу нужно обращаться? Дело в том, что обычные педиатры такую жалобу «пропускают мимо ушей», как будто недержание мочи у детей в порядке вещей. Вот если насморк, температура, болит что-нибудь, подскажут чем лечить, а тут никакого ответа.Очень прошу напечатать в вашем журнале статью по этому вопросу. Мне кажется, не одну меня он волнует. В семьях моих знакомых и коллег есть такая проблема. Те, у кого дети постарше, стараются скрывать, а родители дошкольников прямо говорят, что надоели клеенки-пеленки. Одни поят детей травами; другие сурово ограничивают питье; кто-то водит к бабушке лечить «от испуга». Дети лишаются многих радостей: поездки в гости, в пионерский лагерь или в турпоход. Если и попадает такой ребенок в лагерь, то насмешки и вопросы едва ли способствуют отдыху. Такие дети стесняются своей болезни, переживают, замыкаются в себе. Наверное, неполезна для детской кожи и мокрая постель. Неужели этот недуг неизлечим и остается надеяться, что когда-нибудь «само пройдет»?

----------------------------------------------------------------

Каждый врач немного психолог, а уж психотерапевт должен быть им непременно. Очень важно найти убедительные слова и выбрать доверительный тон для разговора с маленьким пациентом. Потому что в подавляющем большинстве случаев энурез у детей не связан с какими-либо органическими пороками почек, мочевого пузыря, мочеточников или нервных проводящих путей. Ночное, или, лучше сказать, «сонное» (потому что оно случается и во время дневного сна), недержание мочи - это разновидность невроза, то есть функционального расстройства нервной системы. И как ни сложно, надо объяснить это и родителям, и самому ребенку, потому что успех лечения во многом зависит от того, насколько активно и сознательно сам четырех-пятилетний малыш станет помогать лечащему врачу.

И я говорю маленькому пациенту: «Видишь, сколько ребят приходит ко мне на прием. У многих из них была такая же беда, как у тебя, и все они от нее избавились. Твоя болезнь поддается лечению, только надо очень захотеть выздороветь и выполнять все советы врача». Так примерно начинается разговор с мальчиками и девочками (с мальчиками врач встречается значительно чаще), которых родители приводят лечиться от недержания мочи.

Практика показывает, как много в успешном лечении зависит от отношения в семье к заболеванию ребенка. Если родители доброжелательны, щадят его психику, если они способны создать спокойную и благоприятную обстановку и готовы терпеливо ухаживать за малышом, лечение идет быстро и успешно. Но стоит начать упрекать ребенка, запугивать его или подшучивать над его недугом, как временные улучшения сменяются длительными ухудшениями, лечение затягивается, а то и вообще не дает желаемого результата. Больные дети вообще легкоранимы, и чем они младше, тем терпеливее и ласковее должны обращаться с ними родители.

До полутора-двух лет мочеиспускание у детей начинается автоматически, как только мочевой пузырь заполнится. Это происходит потому, что нервная система вообще и кора головного мозга в особенности (а это она отдает команды всем органам человека) развиты у малыша недостаточно.

Начиная с двух лет почти у всех детей мочеиспускание становится произвольным и контролируется корой головного мозга. Когда мочевой пузырь наполняется, стенки его растягиваются и заложенные в них нервые окончания посылают сигналы-импульсы в мозг. В ответ кора головного мозга отдает команду к действию либо к временной его задержке. Способность к контролированию этого акта формируется постепенно в процессе воспитания и под его влиянием.

Нормально развивающийся, здоровый ребенок к году, а то и несколько раньше уже чувствует позывы и «просится». Он даже пробуждается ото сна, почувствовав возможность конфуза. К сожалению, не у всех детишек все это формируется в отведенные природой сроки. У детей с ослабленной нервной системой (невротической конституцией) условный рефлекс на мочеиспускание вырабатывается значительно позже, чем у их нормально развивающихся сверстников, хотя родители усиленно стараются приучать их к опрятности. Впрочем, справедливости ради следует говорить не об отсутствии условного рефлекса, а об его своеобразном расщеплении: днем, во время бодрствования малыша, он прекрасно проявляется, а во время сна не срабатывает, и ребенок «ловит рыбку» в постели не только в два года, но иногда и в 8-10 лет, а бывает, и в более старшем возрасте.

Обычно школьники особенно тяжело переживают такое несчастье, замыкаются в себе, постоянно думают о беде, растравляя свои раны. И образуется своеобразный порочный круг. Энурез,возникает как результат ослабленности нервной системы, а постоянное фиксирование внимания ребенка на недуге, травмируя психику, еще больше усугубляет болезненное состояние. К недержанию мочи присоединяются иногда ночные страхи, заикание и другие проявления невроза.

Очень важно разомкнуть этот порочный круг, мобилизовать волю ребенка на борьбу с недугом. Вот почему так важны психотерапевтические методы. Конечно, врач-психоневролог лечит не только словом, в его арсенале достаточно медикаментозных и физиотерапевтических средств лечения. Но даже самые действенные меры, предпринимаемые врачом, не помогут, если домашние не отнесутся к больному с пониманием и любовью.

Итак, главная роль в лечении - у семьи. Когда дома создана благоприятная эмоциональная обстановка, четко соблюдается режим дня ребенка, обеспечен уход, то болезнь обязательно отступит.

Какие же практические меры домашнего лечения должны предпринять родители? Прежде всего требуется соблюдение специальной диеты. Больному ребенку годится любая (соответствующая его возрасту) пища, за исключением молочной. Кефир, ряженку, сметану, а также каши, сваренные на молоке, из рациона больного надо исключить, так как они обладают активными мочегонными свойствами.

Особой заботы требует ужин. Он должен быть обязательно «сухим» и может состоять из следующих блюд на выбор: отварная рыба или мясо, творог (без молока и сметаны), пшенная или гречневая каши, сваренные на воде, отварная картошка, немного приправленная маслом. Но самый главный компонент ужина - сладкое или соленое, в зависимости от личных симпатий или антипатий ребенка. Если он сластена, можно дать шесть-восемь кусков сахара, растворенного в полустакане чая с лимоном. Если любитель соленого, то кусок селедки (или другой соленой рыбы) с ломтем посоленного черного хлеба. Сладкое и соленое одинаково хорошо «связывает» воду в организме.

Пить любую жидкость (воду, компоты, соки и т. п.) или есть жидкую и сочную пищу больному ребенку можно только в первой половине дня. После трех часов дня - ни капли жидкости. И такой строгой диеты нужно придерживаться не менее шести месяцев. Конечно, ребенку выдержать эти ограничения не так-то легко. Вот тут и нужна добрая помощь родителей: уговорить, убедить, что соблюдение диеты необходимо для выздоровления. А то и отвлечь, и обласкать, и вдохновить личным примером, чтобы легче малышу было справляться со своими «очень хочется».

Режим дня больных детей должен быть четко организован. Самое главное - в одно и то же определенное время ложиться спать. А перед сном ни в коем случае не засиживаться у телевизора, не смотреть возбуждающих спортивных передач, не принимать участия в бурных играх. Отход ко сну всегда должен быть спокойным. Не забудьте, что за час до сна ребенок должен отправиться на тридцати-сорокаминутную прогулку, а перед самым сном - в туалет. Вот и все о режиме дня.

Родители обычно спрашивают врача: будить ли ребенка ночью? У них самих на этот счет нет одинакового мнения: одни считают, что вредно нарушать сон, другие - что сон и не нарушается, ребенок и не просыпается, когда его высаживают на горшок. В первые два месяца лечения мы советуем поднимать ребенка в полночь, чтобы сон продолжался в сухой постели. Но следует именно будить малыша, чтобы, проснувшись, он сам сел на горшок или отправился в туалет. Ребенок должен действовать сознательно, а не в полусне - так вырабатывается полезная привычка просыпаться в нужный момент.

И еще совет: поднимите один конец кровати ребенка так, чтобы ноги спящего находились на 10- 12 сантиметров выше головы. Это придаст телу такое положение, при котором моча, скапливающаяся в пузыре, будет меньше давить на его внутренние сфинктеры (зажимы).

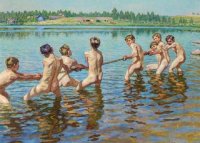

В остальное время с больным ребенком надо обращаться так же, как заботливые родители обращаются со здоровыми детьми: закаливать, развивать физически, приобщать к спорту (особо приветствуем лыжные прогулки зимой и плавание летом), соблюдать все режимные и гигиенические установки и т. д.

Как видим, правила домашнего лечения несложны и вполне выполнимы. Но мы говорили лишь о той форме заболевания (правда, наиболее распространенной), которая является одной из разновидностей невроза. Она встречается чаще всего, но не всегда. Иногда болезнь вызывают более серьезные, органические расстройства. Установить причину энуреза может только врач после специального обследования. Поэтому, если ребенок продолжает мочиться во сне и после двух лет, нельзя далее откладывать визита к психоневрологу.

Л. Нахапетян

После этой статьи часто читают:

Просмотрено: 11223 раз