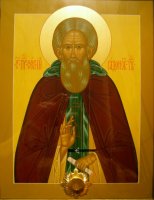

Святой Сергий Радонежский

В шестидесяти поприщах к северу от Москвы, по дороге на Переславль, что на Клещином озере, и далее на Великий Ростов, на взгорке Маковец, зажатом между лесными речками Кончурой и Вондюгой, в середине XIV века стояла неприметная обитель во имя Святой Троицы. Тесная деревянная церквушка с луковичной мутовкой над высокой крышей, трапезная изба о два крыльца, рубленые кельи вразброс да гридница. Еще не потемневшие дубовые бревна острога облиты глиной. За ними другой ряд — из сосновых кольев, по всему видать — давний... Здесь, в тесной церковке, где пахло лучиной, поздней осенью 1350 года средний сын Калиты князь Иван Иванович с княгиней Александрой крестили своего первенца Дмитрия.

Почему брат и соправитель Симеона Гордого выбрал для столь торжественного акта не Владимирский, и даже не Московский храм — вольно гадать. Скорее всего причиной тому был троицкий игумен Сергий, которого молва звала радонежским «старцем».

Сохранился выполненный в первой четверти XV века покров с изображением Сергия. Скуластое худощавое лицо, обрамленное копной густых рыжеватых волос и широкой, уже изрядно тронутой сединой бородой. Отсутствующий, устремленный «внутрь себя» взгляд слегка раскосых глаз. Длинный коричневый плащ, скрывающий фигуру, подчеркивает облик аскета, отшельника. Судя по изображению, Сергий — человек незаурядной внутренней силы и вместе с тем очень эмоциональный.

Многих подвижников знала русская история и, надо думать, все они были по-своему люди замечательные. За сто лет, до середины XV века, в средней полосе России и на Севере возникло около двухсот обителей: другой Сергий основал монастырь на Валааме, Кирилл — Челмскую обитель в глуши Каргопольокого уезда, Пахомий — Нерехтский монастырь в костромских лесах, Дионисий — нижегородский Печерский, Дмитрий — Прилуцкий близ Вологды, а Стефан Пермский — автор азбуки для зырян — ратовал за основание национальной Церкви с зырянским богослужением и письменностью (идея, жизненную важность которой во всей полноте осознали только в XX веке)... Так отчего же выделяют среди всех именно Сергия Радонежского? Ушедшего из земной жизни 600 лет назад и не оставившего после себя ни богословских трудов, ни каких бы то ни было иных письменных свидетельств. Или это очередной «прилив любви», за которым нет ничего, кроме пены? Ох, уж эти приливы и отливы!..

Конечно, и неумеренность, и, как сказали бы раньше, «риторическое плетение словес» имеют место. Только при нашем историческом невежестве это не такой уж и грех, во всяком случае, простительный. Ведь фигура святого «старца» выражает русский идеал святости, к которому за все века никто даже и не приблизился.

От рождения звался он Варфоломеем и был сыном боярина Кирилла из свиты ростовского князя. В надежде урвать что-нибудь от соседей бояре с господином каждый год ходили в Орду. Богатства так и не нажили, а на подарках разорились. Когда же Московское княжество присоединило к себе Ростов, пришлось Кириллу перебираться с семьей на новое место — в городок Радонеж, что лежит на полпути между Москвой и Переславлем. Отсюда и ушел «на взыскание места пустынного» 20-летний Варфоломей после того, как схоронил родителей. Постригшись в монахи, принял имя Сергия и поставил в десяти верстах от дома Троицкую пустынь на холме Маковец. Поначалу жил он в скиту со своим старшим братом. Но не выдержал Стефан испытаний одинокой суровой жизни, ушел. И куда! В привилегированный московский Богоявленский монастырь. Видимо, отец их имел в свое время значительные связи среди московской знати. Тогда понятно, почему Стефана возводил в сан сам митрополит и почему он становится «духовным отцом» князя Симеона Гордого и многих бояр. Понятно и почему не оставляли в покое Сергия, поручая ему ответственные дипломатические миссии.

Этот странный посол с почерневшими от мужичьей работы руками являлся в княжеские терема в покрытой дорожной пылью старой, заштопанной рясе. Своей тихой речью и неотступным пронзительным взглядом он приводил в смущение самых дерзких и своевольных князей. За ним стояла не только московская боевая сила, не только митрополичье проклятие, но и еще что-то неведомое, нездешнее, чего князья не понимали и потому боялись более всего. Рассказывали, что Сергию в церкви прислуживают ангелы, что ему послушны животные и птицы, что одним словом он может воскресить мертвого и убить живого. Он — первый на Руси, кому явилась Богоматерь.

Древнерусский язык знает более точное слово для обозначения людей, жизнь которых избрал для себя Сергий, — иноки, то есть «иные», живущие по-иному. Это и само решение уйти в лесную пустыню, и постижение на себе правил пустынножительства. И твердое следование завету Иоанна Златоуста: «Пусть не стыдится никто из занимающихся ремеслом — у них души чище... Пусть стыдятся тунеядцы и праздные». И согласие взять учеников, завести монашеское общежитие, взвалив на себя бремя хозяйственной и административной ответственности: «...Хотел один жить в пустыне и скончаться здесь. Но если так пожелал Бог и если угодно Ему, чтобы был на месте этом монастырь и многочисленная братия, да будет воля Господня». (Кажется, единственным «нет» и был за всю жизнь отказ стать преемником митрополита Алексея.) И безответная кротость, доходящая чуть ли не до самоуничижения. Но за всем этим — поразительная духовная сила, глубина, которая даже измерению не поддается.

Непохожесть Сергия и в том, что он постоянно переламывает себя, подчиняя личное интересам общим — государства и церкви. Но только когда они совпадают. Стоит князю Дмитрию нарушить правила игры и замыслить посадить в митрополиты своего человека, как тут же смиренный Сергий становится едва ли не главой «мятежа старцев» — руководителей монастырей. И как знать, довелось ли бы князю Дмитрию стать Донским!

С именем Сергия в наших представлениях связана победа на Куликовом поле. Это понятно: его идея — «побеждать страх ненавистной розни мира сего». Но сколько же вокруг нее сочинено нелепиц! Многие принимают как исторический факт, что Сергий, благословив князя Дмитрия на битву, дал ему в подмогу двух схимников-ратников — Александра Пересвета и Андрея Ослябю. Но ведь монахам было строжайше запрещено носить оружие! Первые монастыри-крепости появились только два —два с половиной века спустя после Сергия. Но даже во время осады Троице-Сергиевой лавры в Смутное время, как мы знаем из воспоминаний, никто из монахов не нарушил запрет и не прикоснулся к оружию. Академик Д. Лихачев задается вопросом: а может, тем самым Сергий хотел показать, что сражение в войсках Дмитрия — дело святое? Но ведь это и так всем было ясно. Впрочем, чего только не измышляла фантазия поздних времен! Один писатель даже такое объяснение придумал: мол, эти двое были специальными монахами-телохранителями, которых бояре приставили к игумену Сергию, чтобы его беречь!

Но как бы то ни было, а главное дело жизни Сергия — постоянное смирение и взыскание мира. Мира в душе и мира среди людей. Пожалуй, лучше всего раскрывает это «Троица» Андрея Рублева, писанная по заказу ученика радонежского «старца», игумена Никона, для Троицкого собора в его обители. В этой иконе как бы заключен сам дух учения Сергия: мир, тишина и тайна. Человек обретает себя в очищении души, восстановлении своей природы, в простоте и тишине. Чтобы осознать это, «душа обязана трудиться». Но такой труд только возвышает человека. Именно такой труд подарил нам все лучшее, что есть в истории русской культуры. А культура и вера соединяют людей.

И как не повторить вслед за великим мыслителем, ученым и богословом нашего века Павлом Флоренским: «Если есть «Троица» Рублева, значит, есть Бог»

После этой статьи часто читают:

Просмотрено: 6847 раз