Винтокрылыми машинами, как всем известно, называют вертолёты. А ещё были жиропланы, аэромобили, русолёты, ротационные аппараты, электролёты... Ни одной из этих конструкций, правда, так и не суждено было подняться в воздух, а потому и сами названия были забыты. Однако они неоспоримо свидетельствуют, что история у вертолёта очень давняя и интересная. Вот давайте и познакомимся с ней поближе. И прежде всего вспомним про Древний Китай.

Винтокрылыми машинами, как всем известно, называют вертолёты. А ещё были жиропланы, аэромобили, русолёты, ротационные аппараты, электролёты... Ни одной из этих конструкций, правда, так и не суждено было подняться в воздух, а потому и сами названия были забыты. Однако они неоспоримо свидетельствуют, что история у вертолёта очень давняя и интересная. Вот давайте и познакомимся с ней поближе. И прежде всего вспомним про Древний Китай.Древние хроники рассказывают, что ещё в I веке до нашей эры там была придумана любопытная игрушка - деревянная палочка с винтом. Стоило сильно раскрутить её в ладонях, и винт поднимал палочку в небо. Но игрушка игрушкой, а в IV веке уже нашей эры китайский мудрец по имени Го Хун предложил использовать тот же принцип для постройки экипажа, позволяющего путешествовать по воздуху. Понятно, что подходящего двигателя для него не существовало, и идея так и осталась только идеей.

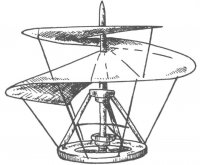

Больше чем через тысячу лет, в конце XV века, схожим проектом увлёкся гениальный учёный, инженер и художник Леонардо да Винчи. В его бумагах можно найти наброски чертежей удивительной машины с вертикальным винтом. Леонардо полагал, что для полёта вполне достаточно будет мускульных усилий человека, и ошибся. Первую же попытку осуществить идею на практике предпринял в 1754 году Михаил Васильевич Ломоносов, построивший модель «аэродинамической машины» с часовой пружиной в качестве двигателя. «Делал опыт машины, - записал он в одной из своих тетрадей, - которая бы, подымаясь кверху сама, могла поднять с собой маленький термометр, дабы узнать градус теплоты на вышине».

Чем не модель вертолёта? Именно Ломоносов первым сделал и важное открытие, которое потом учитывалось всеми другими конструкторами винтокрылых машин - установил наличие реактивного крутящего момента, возникающего во время полёта. Дело в том, что винт, создающий подъёмную силу, вместе с тем закручивает корпус машины в сторону, противоположную своему вращению. Сам же Ломоносов предложил нейтрализовать крутящий момент вторым винтом, вращающимся в противоположном направлении, - именно так и поступают современные конструкторы. Однако Михаил Васильевич свою аэродинамическую машину тоже так и не построил: «К желаемому концу не приведена», - записал он.

Время широких исследований и экспериментов в области воздухоплавания пришло в XIX веке, особенно во второй его половине. Во многом они стали базой для воздухоплавательной науки XX века. Интересные эксперименты с воздушным винтом проводил, например, русский учёный М.А. Рыкачев. Он предполагал возможность подъёма в воздух летательного аппарата за счёт тяги несущего винта, а горизонтальный полёт должен был осуществляться при небольшом наклоне оси вращения винта - винт должен был увлекать машину не только вверх, но и вперёд.

Однако дальше теории дело пока не шло. Многочисленные попытки построить действующую летательную машину с вертикальным винтом оканчивались неудачами. Паровая машина или электродвигатель с громоздкими аккумуляторами были слишком тяжелы. Но именно тогда, во второй половине XIX века, появились многочисленные звучные названия для винтокрылой машины, ни одно из которых не прижилось.

А вот французскому изобретателю того времени виконту Гюставу де Понтону д'Амекуру повезло больше. Правда, его летательный аппарат, оснащённый паровым двигателем, тоже так и не смог оторваться от земли, зато придуманное виконтом название история признала самым удачным и метким. Изобретатель окрестил свой аппарат геликоптером, соединив два греческих слова: helix - винт или спираль и pteron - крыло. С тех пор это название используется во всех странах мира, и только в России оно не прижилось, хотя тоже использовалось до середины 50-х годов XX века...

Реальная возможность построить геликоптер появилась вместе с изобретением компактных и легких поршневых двигателей внутреннего сгорания. И первые, пока ещё очень несовершенные, винтокрылые аппараты, способные подняться в небо, в 1907 году построили французы Л. Бреге, Ж. Бреге и П. Корню.

Большой вклад в создание вертолётов внесли и русские учёные и энтузиасты аэронавтики. Так, в 1909 году студент Московского высшего технического училища и член воздухоплавательного кружка при училище Борис Николаевич Юрьев разработал проект очень интересного геликоптера. Предполагалось, что в средней части машины будет установлен двигатель мощностью 70 л.с. для вращения двух двухлопастных винтов - большого, диаметром в 9 метров, и малого, диаметром 3 метра. Малый винт компенсировал реактивный крутящий момент. Кроме того, на аппарате был установлен рулевой винт с поворотными лопастями.

Для управления аппаратом и его устойчивости в полёте Юрьев сконструировал автомат перекоса - устройство, ставшее неотъемлемой частью любого современного вертолёта. Автомат перекоса позволял скашивать лопасти винта и тем самым наклонять аппарат в нужном направлении. Для взлёта и посадки были предусмотрены шасси. Предполагаемая масса летательного аппарата составляла 315 кг. Но тогда проект так и остался на бумаге.

Только в 1912 году Юрьев построил геликоптер, однако во время испытаний случилась поломка главного вала винта, и работу над аппаратом пришлось прекратить. Тем не менее, в 1912 году геликоптер Юрьева выставлялся на 2-й Международной выставке воздухоплавания в Москве, и автору конструкции была присуждена золотая медаль.

Ещё одним разработчиком геликоптеров был студент Киевского политехнического института И.И. Сикорский. Его аппарат, построенный в 1908 году, имел два двухлопастных винта, укреплённых на одной вертикальной оси. Однако при испытаниях выяснилось, что мощности двигателя для геликоптера не хватает.

Во время Первой мировой войны разработка вертолётов отошла на второй план, но, тем не менее, за годы войны был накоплен опыт по самолётостроению и созданию надёжных авиационных двигателей, открывший новые возможности для развития вертолётов. В начале 20-х годов XX века конструкторы стали добиваться определённых успехов - так, например, в 1923 году соосный вертолёт, построенный испанским инженером Пескаром, совершал успешные полёты на высоте 1- 2 метра. Но пока никак не удавалось решить проблему устойчивости вертолёта в полёте...

И всё-таки медленно и трудно изобретатели решали одну задачу за другой. В нашей стране продолжал работы Б.Н.Юрьев, сконструировавший вертолёт ЦАГИ 1-ЭА. На машине установили два мотора, приводившие в движение один несущий винт и четыре рулевых винта для уравновешивания реактивного крутящего момента. Во время испытательных полётов 14 августа 1932 года лётчику Алексею Черёмухину удалось набрать высоту в 605 метров, что являлось абсолютным рекордом для вертолётов того времени. А в Соединённых Штатах над конструированием вертолётов работал эмигрировавший за границу в 1918 году И. И. Сикорский. Уже после Второй мировой войны в нашей стране появились знаменитые ныне конструкторские бюро Н.И.Камова и М. Л. Миля. Одна за другой создавались всё новые и всё более удачные винтокрылые машины. Ну а каким стал вертолёт к нашему времени, и говорить не надо. Никакая другая машина не может взлететь с места, неподвижно зависнуть над землёй, приземлиться на крошечном пятачке. Без вертолётов теперь и представить нельзя современную армию, да и в мирной жизни они работники хоть куда: помогают строителям, нефтяникам, геологам. Даже сам Леонардо да Винчи вряд ли мог бы себе представить все возможности чудо-машины, о которой мечтал пять веков назад.

Константин Малов

После этой статьи часто читают:

Просмотрено: 9612 раз