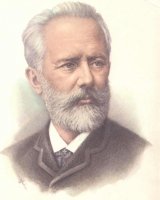

П. И. Чайковский. Четвёртая симфония.

«Я желал бы... чтобы моя музыка распространялась, чтобы увеличивалось число людей... находящих в ней утешение и подпору» — так говорил Чайковский, и в этих добрых его словах как бы залог всеобщей любви к нему, необходимости его искусства.

Четвертая симфония создавалась Чайковским на протяжении 1877 года, одновременно, параллельно с «Евгением Онегиным» — четвертым на его авторском счету оперным произведением. Вместе эти замечательные сочинения образуют как бы творческий рубеж — Чайковский вступает в полный свой художнический расцвет, именно здесь становится мастером психологической музыкальной драмы. Как в оперном, так и в симфоническом своем искусстве.

70-е годы XIX века — время, когда особенную, небывалую остроту для русской интеллигенции приобрели вопросы социального и нравственного порядка. Вспомним: в эти годы написаны были «Анна Каренина» Л. Толстого, «Бесы» и «Подросток» Достоевского, некрасовские «Последние песни»... Четвертая симфония и «Онегин» стоят в одном ряду с этими шедеврами русской классической литературы — с такой силой раскрыл Чайковский искания своего времени, с такой правдой (и красотой!) выразил он идеал нравственно прекрасной личности.

...Властно, грозно, как чей-то разгневанный, неумолимый голос звучит фанфарная тема вступления. Это, как говорит сам Чайковский, «фатум, это та роковая сила, которая мешает порыву к счастью дойти до цели, которая ревниво стережет, что бы благополучие и покой не были полны и безоблачны, которая, как дамоклов меч, висит над головой и неуклонно, постоянно отравляет души».

Заметим здесь, что, как правило, Чайковский не озаглавливал своих симфоний и тем более не предпосылал им развернутых литературных предисловий (как это делали, например, Лист в «Прелюдах», Римский-Корсаков в «Шехеразаде» — об этих сочинениях мы с вами говорили). Но по счастью, в одном из писем к «своему лучшему другу» — Надежде Филаретовне фон Мекк (ей и посвящена Четвертая симфония) он очень подробно, обстоятельно изложил идею, содержание, иначе говоря, программу всей симфонии.

Существо музыки Чайковского, конечно, не может ограничиться словами его программы. Что он подразумевал под фатумом? Погруженный в мучительные поиски нравственного идеала, Чайковский, как Толстой и Достоевский, полагал недостаточными социальные средства борьбы со злом. Он искал опору в постижении красоты и добра, стремился слиться с национальной стихией.

Фанфары меди мало-помалу затихают, и навстречу им встает (у струнных) новая тема. Смятенная, порывистая, жалобная, она развивается долго, широко, все время повторяющимися и нарастающими в звучности — вплоть до фортиссимо — волнами. «Безотрадное чувство делается все сильнее и более жгуче. Не лучше ли отвернуться от действительности и погрузиться в грезы»,— продолжает свой рассказ Чайковский. И вот сначала у нежного и просветленно-грустного солирующего кларнета, затем в густой, эмоционально насыщенной кантилене виолончелей возникает «светлый, благодатный человеческий образ, который явился и манит куда-то...» И действительно, как светла, как трепетна эта одухотворенная мелодия, словно сияет она в оправе тонко-кружевного вальсового аккомпанемента... «Грезы мало-помалу охватили душу вполне. Все мрачное, безотрадное позабыто. Вот оно, вот оно, счастье!..»

Но снова и с новой силой раздается, вторгается — на громовом тремоло литавр — грозная тема фатума, рока... Непримиримость жизненных противоречий, борение антагонистических начал — мечты и реальности, жизни и смерти, Добра и Зла — выражены здесь необычайно, предельно ярко, едва ли не по-театральному наглядно...

Мы знаем уже, что первая часть любой классической симфонии является самой динамичной, нередко самой драматической из всех частей, что это — центр всей ее драматургии. Четвертая симфония не составляет исключения: следующие три ее части несравненно спокойнее, уравновешеннее первой. Но и они продолжают внутреннюю психологическую нить музыкальной драмы, раскрывая иные стороны, заставляя звучать иные струны человеческой души.

Вторая, медленная часть симфонии с ее задумчивой и чуткой тишиной — это как будто вслушивание в себя, в свои воспоминания, «когда сидишь один, от работы устал, взял книгу, но она выпала из рук...» Как странно: в этой песне (так обозначил характер музыки Чайковский) нет, казалось бы, никаких прямых изобразительных ассоциаций, но как явственно (прислушайтесь!) здесь ощущение пейзажности: неярко догорающих закатных красок, сумеречных, вечереющих полей...

«Третья часть,— пишет Чайковский,— не выражает определенного ощущения. Это капризные арабески, неуловимые образы, которые проносятся в воображении... На душе не весело, но и не грустно. Ни о чем не думаешь, даешь волю воображению, и оно почему-то пустилось рисовать странные рисунки. Среди них вдруг вспомнилась картина подкутивших мужиков и уличная песенка. Потом где-то вдали прошла военная процессия...»

Легким, словно летящим движением струнных начинает Чайковский скерцо — традиционную, казалось бы, третью часть симфонии. Но прислушайтесь: скрипки, альты, виолончели играют здесь не смычком, как им положено, а пиццикато — щипком, как на балалайке. Этот прием вместе с народной по своему ладу, по интонациям мелодией сразу сообщает музыке жанровый, русский бытовой характер, который становится еще ярче, еще сильнее в среднем разделе части. Резкое, сильное «ля» гобоя как будто прорезает торопливый бег струнных инструментов. Движение останавливается, разом взмывает кверху удалой, ухарский мотив русской плясовой, а следом словно издалека (чудесный эффект пространства!) доносится духовая музыка... И опять, завершая скерцо, звучит «балалаечный» оркестр...

И все это: мелькание причудливых мелодичных узоров, резкие контрасты тем и красок — все это не только ярко, «зримо», но еще и необыкновенно тонко, поэтично и чуть-чуть «отстраненно» от реальной жизни. Недаром Чайковский написал об арабесках, неуловимых образах, которые проносятся в воображении,— это — пока! — лишь отзвуки той цельной, безыскусственной в своих радостях и печалях народной жизни, которая манит к себе героя и к которой он в конце концов приходит.

«Если ты в самом себе не находишь мотивов для радостей, смотри на других людей. Ступай в народ. Смотри, как он умеет веселиться, отдаваясь безраздельно радостным чувствам»,— так определяет композитор идею финала Четвертой симфонии. Громовой (фортиссимо!) удар всего оркестра с бурным сбегом струнных и деревянных духовых — это первая, вступительная тема, которая как бы открывает праздник. Дальше еще две: подлинная народная песня «Во поле березонька стояла» и сочиненный Чайковским в духе народных плясовых мотивов марш. Вот эти три темы, чередуясь и развиваясь, образуют течение финала, представляющего собой грандиозную по своему размаху картину народного гулянья.

Обратите внимание на изменения, превращения тем. На то, как очень скоро в марше появятся тревожные оттенки, на то, в особенности, какие разные лики явит нам такая, казалось бы, незатейливая и безыскусная «Березонька». Музыка будет становиться то сдержанно-печальной, то нежной и изящной, то снова радостной, то, наконец, суровой, властной, способной, кажется, противостоять самому фатуму... Да, тема рока, точно такая же, какой она была в самом начале симфонии, грозная, мрачная, появится и здесь, в самом разгаре празднества («Едва ты успел забыть себя и увлечься зрелищем чужих радостей, как неугомонный фатум опять является и напоминает о себе»). Но теперь она бессильна что-либо изменить, нарушить радостное ощущение слияния с народной стихией.

Тихо-тихо, откуда-то издалека появляется и постепенно нарастает чувство ликования. В последний раз раздастся удар оркестра и промчатся стремительные звуки. Буйный посвист, оглушительный трезвон, сквозь который звучат победные фанфары «Березоньки»,— так заканчивается Четвертая симфония. «О, как им весело! Как они счастливы, что в них все чувства непосредственны и просты... Есть простые, но сильные радости... Жить все-таки можно...»

После этой статьи часто читают:

Просмотрено: 4702 раз