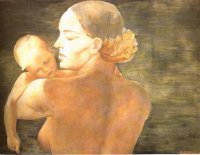

Александр Дейнека. «Мать»

Александр Александрович Дейнека (1899-1969) - один из замечательных советских художников, создавших в своем творчестве образы рождаемого в борьбе и напряженном труде нового мира, нового человека. И хотя с каждым годом его полотна все больше приобретают значение историческое, они не теряют и своей актуальности, не стареют. В этом один из секретов искусства Дейнеки.

Родился Александр Александрович в Курске, в семье железнодорожного рабочего. С детства отличался неуемной жадностью к новому, умением в любое дело вкладывать азарт, любил мастерить, придумывать различные приспособления (это когда учился в Курском железнодорожном училище). Совершенно забывался в рисовании. Начал он с расписывания бабушкиного и материнского сундуков. «Что это были за дни, какая кипучая деятельность! - вспоминал Дейнека, - Появились фризы бесконечных охотничьих кавалькад, бегущие борзые с высунутыми языками, дамы под зонтиком в колясках, бабы с ведрами воды на коромыслах, марширующие солдаты, летящие на юг птицы и многое другое... Оба сундука погибли..., но какое это было замечательное время! Это первое мое оформление было, кажется, самым совершенным».

Дейнека сначала учится в небольшой художественной студии в Курске, а в 1915 году поступает в Харьковское художественное училище. Революция застает его в родном городе. С полной самоотдачей он пробует себя в самой разной деятельности: работает фотографом в Курскрм уголовном розыске, заведует изосекцией в Наробразе, проявляет инициативу по созданию в городе Окон РОСТА, организует постановки в местном красноармейском театре, расписывает агитпоезд. И хотя, кажется, у него нет свободной минуты, чтобы задуматься, все чаще его преследует ощущение неудовлетворенности. Он решается поехать в Москву, чтобы продолжить учение, и в 1920 году уже занимается в Высших художественно-технических мастерских (ВХУТЕМАС).

Очень многим обязан был Дейнека работе с замечательным художником - графиком В. Фаворским, привившим своим ученикам высокий художественный вкус, умение работать с различными материалами и самое главное - стремление к высокому профессионализму, поискам своего стиля. Здесь же, во ВХУТЕМАСе, Дейнека знакомится с В. Маяковским, приезжавшим сюда принять участие в диспутах, прочитать молодежи свои новые стихи. И хотя знакомство не перешло в' отношения близкие, дружеские, влияние Маяковского на художника было очень сильным. Впрочем, может быть, стоит говорить не о влиянии, а о сходстве натур, сходстве творческих устремлений, видения окружающего мира.

На автопортретах и фотографиях (вплоть до тех, что были сделаны в самые последние годы) Дейнека предстает перед нами человеком крепким, с решительным, волевым взглядом. Он похож на рабочего и в то же время на трибуна. Про него, как и про Маяковского, нельзя сказать, что он отображал действительность - он громил, обличал (в многочисленных журналах 20-х годов: «Красной ниве», «Прожекторе», «Смене», «Даешь!»), провозглашал, звал, будил, воспевал (вспомним Маяковского: «Пою мое Отечество...»). Дейнеку иногда упрекали в том, что до конца дней он сохранил некоторую плакатность своей живописной и графической манеры. Но он по самой природе своего дарования был монументалистом. Много раз Дайнека говорил: неважно, каких размеров полотно, оно может быть совсем небольшого размера, но если оно исполнено высокого пафоса, если создало его сильное чувство, желание остановить зрителя и повести его за собой, полотно это будет решено в монументальной, экспрессивной манере. Однажды он признался, что всю жизнь «работал для стен, в природе еще не существующих». Каждый новый замысел возникал как эскиз будущего панно, как часть фриза какого-то здания. Отсюда и своеобразие художественной манеры: фризовый принцип композиции, подчеркнутый ритм, отсутствие деталей, останавливающих глаз, стремление найти выразительный жест, четкий силуэт. Так же работает и плакатист, ведь плакат - часть стены, улицы, неизбежный свидетель и стимулятор общественной жизни города.

Представим себе улицы города, расписанного Дейнекой, пройдемся по ним, внимательно вглядываясь в росписи. Год за годом проходит перед нами судьба нашей страны: «Обороиа Петрограда», «На стройке новых цехов», «Перед спуском в шахту», «Утренняя зарядка», «Игра в мяч», «Мать», «Спящий ребенок с васильками», «Будущие летчики», «Раздолье», «Сбитый ас», «Оборона Севастополя», «Окраина Москвы»... Кажется, мы слышим поступь истории, нас обжигает ее дыхание... Мы не чувствуем себя обыкновенными зрителями, способными придирчиво и чуть снисходительно оценивать достоинства и недостатки живописи; нас заражает энергия художника, заражает его требовательное стремление заставить всех идти в ногу со временем, в ногу с революцией: Кто там шагает правой? Левой! Левой! Левой!

Кажется, сама время подсказывало художнику способ выражения мыслей и чувств, определяло композицию и ритм картин, выбирало краски; он же был только талантливым исполнителем. «Кого не захватят наши дни? Кто останется к ним равнодушным?- Наши мысли должны быть чисты, чисты и красивы. Ярки и радостны они должны быть, как свобода... Хочется солнечно говорить об искусстве - красоте, о той стороне нашей жизни, что плавает перед взором во сне линий и красок, под гул созидательной работы, под лязг и свист машин. Детски чисто должен художник-коллектив говорить о себе, воплощать свои чувства в храмах современности»,- эти слова двадцатилетнего Дейнеки как нельзя лучше выразили его преданность своему времени, его осознание себя глашатаем революции.

Картина «Мать», которую мы вам представляем, написана художником в 1932 году (хранится в Государственной Третьяковской галерее). История ее создания неизвестна, но, по всей видимости, она, задумана Дейнекой как один из фрагментов росписи, воспевающей красоту человеческих отношений, рожденных новой действительностью. Именно так надо воспринимать это монументальное полотно - в одном ряду с другими, открывающими новое отношение социализма к труду, к женщине, ко всей жизни. В этом отличие Дейнеки от других художников, писавших семейные портреты, стремившихся проникновенно передать радость и красоту материнства. Дейнека не отталкивается от какого-то конкретного образа, ему не нужна какая-то реальная обстановка, все предельно обобщено, доведено до символа. Возвышенный пафос этого полотна действует на зрителя с особенной силой, сразу же захватывает его.

В начале 30-х годов Дейнека создает ряд картин звонких, радостных, как бы продолжающих тему, поднятую картиной «Мать», утверждающих новый быт: «Купающиеся девушки», «На балконе», «Утренняя зарядка». Он пишет обнаженное женское тело, но ни следа чувственности мы не найдем в его изображении женщины. Пафос здоровья, красота тела в движении, в покое после труда - вот что увлекает художника, «Я ...знаю, что звонкая, веселая синева моря или коричневый загар крепкого молодого тела всегда вызовет положительную эмоцию зрителя, заставит его улыбнуться, вспомнить о чем-то хорошем, и я стараюсь это учитывать», - говорил Дейнека.

В эти же годы он много пишет на спортивные темы. «Я люблю спорт. Я могу часами любоваться иа бегунов, пятиборцев, пловцов, лыжников. Мне всегда казалось, что спорт облагораживает человека, как все красивое. Мне нравится воля спортсмена, которой он управляет. Я еще больше начал любить греков, погружаясь в мир здоровья. Я не понимаю, для чего нужен пейзаж машин, если в нем пребывает уродливое человеческое существо, дряблое и безвольное», - в этом признании художника его эстетическое кредо. Красота человека существует для Дейнеки только в гармонии здоровья, воли, энергии, целеустремленности. И, конечно в гармонии семейных отношений, здорового быта. В сегодняшнем дне, в современности видел художник человека будущего.

После этой статьи часто читают:

Просмотрено: 9432 раз