«...воспитывайте в себе идеалы будущего...»

В апреле 1884 года правительство закрыло «Отечественные записки». Михаил Евграфович Салтыков, редактор этого журнала, узнал о случившемся из газет. И хотя после воцарения Александра Ш он ожидал закрытия со дня на день да и сам собирался с будущего года сдать журнал в другие руки, потому что устал бесконечно лавировать, обходя подводные камни цензуры, - правительственное сообщение, возлагавшее на «Отечественные записки» немалую долю «тяжелой ответственности за удручающие общество события последних лет», то есть прежде всего за цареубийство 1 марта 1881 года, все-таки поразило его до глубины души, унизило и оскорбило.

По складу характера Салтыков не переносил лжи, не был способен и к самообману - пустые иллюзии вызывали у него только насмешку. Поэтому крушение «Отечественных записок» фактически означало для него крушение всей жизни. Надеяться было не на что. Томительная тоска, презрение к власти, ничего не забывшей и ничему не научившейся, обида на общество, молча стерпевшее расправу с лучшим русским журналом, и на бывших соратников, сразу же, как он думал, отступившихся от него,- все это заполнило в ту пору существование Салтыкова и ярко отразилось в его переписке. «Что касается до меня, - писал он своему старинному приятелю, поэту Л. Л. Боровиковскому,- то я покуда чувствую только повсеместную боль. Чувствую также, что я лишен возможности периодически беседовать с читателем, и эта боль всего сильнее. При старости и недугах моих я сделался мизантропом и даже любить отвык. Только и любил одно это полуотвлеченное существо, которое зовется читателем. И вот с ним-то меня разлучили».

В ту пору он начал все чаще обращаться памятью к прошлому, раздумывать над ним. Это не было бегством от действительности - напротив, в собственном прошлом, в укладе жизни дореформенной России он старался найти истоки того порядка вещей, о котором и десятилетия спустя еще нельзя было сказать, что он отошел в область предания. Изредка и вскользь в письмах Салтыкова говорилось о замысле «большой бытовой картины»,- опираясь на воспоминания детства, он намеревался подробно обрисовать а ней помещичий и крепостной быт николаевского времени. Речь шла о «Пошехонской старине». Однако темперамент писателя-публициста по-прежиему побуждал его в первую очередь откликаться на «злобы родной русской действительности», по выражению одного из мемуаристов, а кроме того, он не хотел создать впечатление, будто власти, закрыв «Отечественные записки», вынудили его обратиться к сравнительно безобидным делам давно минувших дней, то есть, попросту говоря, капитулировать, и, наконец, мучительные припадки нервной болезни мешали ему вплотную засесть за большую книгу, а потому он все откладывал и откладывал начало работы над «Житием Никанора Затрапезного, пошехонского дворянина»... Он жил тогда в Петербурге, на Литейном, в доме № 62, почти на углу Невского (дом сохранился и поныне под № 60 и отмечен мемориальной доской в честь писателя). Пройдя по прямому, как стрела, Литейному в сторону Невы, примерно на таком же расстоянии от набережной, что и дом N6 62 от Невского, на противоположной стороне проспекта увидишь здание, которое он наверняка воспринимал как символическое напоминание о первом крушении, испытанном еще в юности... Это здание - Арсенальная гауптвахта, куда в апреле 1848 года Салтыков, молодой чиновник Военного министерства, был доставлен перед отправкой в Вятку - губернский город, который военный министр князь Чернышев с согласия Николая I назначил ему местом ссылки за то, что он, не спросясь начальства, напечатал в «Отечественных записках» повесть «Запутанное дело», обнаружившую, по заключению специальной комиссии, «вредное направление мыслей», то есть сочувствие идеям социалистов-утопистов, что оказалось особенно не ко времени, так как эти идеи играли большую роль в поднимавшейся как раз в 1848 году волне европейских революций.

Конечно, ссылка круто переломила, можно сказать - исковеркала едва начинавшуюся жизнь Салтыкова, но молодость есть молодость, и он впоследствии вспоминал, что в свои двадцать два года ехал под конвоем жандарма в Вятку, смутно предчувствуя, что судьба недаром посылает ему это испытание: в дремучей провинции он думал найти широкое поприще административной деятельности, на котором надеялся проявить себя. Он и служил там истово и честно, старался, насколько мог, искоренять взяточничество и неправду в судах, заси-лие которых могло хоть кого привести в отчаяние. И все-таки главным, если не единственным результатом семилетнего «вятского пленения» Салтыкова стали написанные им по возвращении в столицу три тома «Губернских очерков», где в качестве рассказчика, а отчасти и действующего лица впервые появился «надворный советник Николай Иванович Щедрин». «По обстоятельствам,- рассказывал о себе Щедрин в очерке «Имярек»,- он вынужден был оставить среду, которая воспитала его радужные сновидения, товарищей, которые вместе с ним предавались этим сновидениям, и поселиться в глубь провинции... Юношеский угар соскользнул с него быстро...»

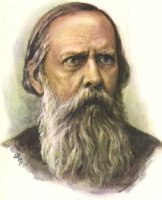

Вполне могло показаться, что из Вятки Салтыков-Щедрин возвратился другим человеком. Но если мы попытаемся мысленно восстановить его облик в целом, учитывая наслоения всех шестидесяти трех лет его жизни, мы, может быть, не без удивления увидим, что метаморфозы, происходившие с ним, вовсе не нарушали естественной цельности его натуры, а только обогащали и развивали ее. Мы увидим, что у мечтательного социалиста середины сороковых годов и больного старика, знаменитого писателя середины восьмидесятых, имевшего, помимо всего прочего, еще и немалый (генеральский!) чин действительного статского советника, общего все-таки значительно больше, чем различий. Ему довелось прожить нелегкую жизнь - в семье, на службе (служил он до конца шестидесятых годов), наконец, и в литературе бедам и огорчениям не было числа, но они не порождали в нем душевного разлада и дисгармонии. Его незаурядно яркая и самобытная личность являла собой хотя и сложное, однако неразложимое единство. Литераторы, писавшие в «Отечественных записках», удостоверяли, что Салтыков-Щедрин был образцом человеческой верности, на него можно было положиться как на каменную стену; что говорил он только то, что действительно думал, того, что думал, никогда не скрывал, а если порой, случалось, ошибался - прямо и честно признавался в этом. Вид он имел насупленный, сердитый, разговаривал громким и грубым голосом, но было бы нетрудно выбрать из воспоминаний о нем целые страницы примеров, убеждающих, что в данном случае внешность была сугубо обманчива: на самом деле Салтыков-Щедрин обладал отзывчивой, доброй, едва ли даже не наивной душой. «Медведем с душой младенца» называл Щедрина ведущий литературный критик «Отечественных записок» Н. К. Михайловский, и это шутливое определение, пожалуй, точно передает общее мнение о нем его сотрудников.

Но, разумеется, начало благородной, хочется сказать, горделивой верности Щедрина самому себе лежало глубже, чем в сфере психологии.

В юности пылкий последователь Фурье, в зрелые годы Щедрин так отозвался о своем бывшем кумире: «Фурье был великий мыслитель, а вся прикладная часть его теории оказывается более или менее несостоятельною, и остаются только неумирающие общие положения. Это дало мне повод,- продолжал он не без иронии,- задаться более скромной миссией, а именно спасти идеал свободного исследования, как неотъемлемого права всякого человека». Когда появилось «Что делать?» Чернышевского, Щедрин по достоинству оценил этот роман, хотя и тут счел ошибкой автора подробную регламентацию будущего общественного устройства, данную в знаменитом сне Веры Павловны, полагая, что сама жизнь лучше любых утопий выработает надлежащие формы социальной организации, а так как, по своему обыкновению, он высказывался вполне откровенно, то и вынес за это немало нападок от правоверных сторонников «нигилизма». Он был полностью солидарен с ними, покуда речь шла о радикальном неприятии политического строя тогдашней России, но, как впоследствии показала жизнь, был гораздо более прозорлив и дальновиден, чем многие из них, когда скептически оценивал скороспелые помыслы о путях и способах грядущего переустройства российской действительности. И эта скептическая трезвость - результат размышлений и опыта долго, почти до конца семидесятых годов, мешала ему - несмотря на писательскую славу и репутацию «красного» - привлечь к себе (подобно тому же Чернышевскому) безоговорочную симпатию новых поколений мечтателей и энтузиастов, таких же, каким когда-то был и он сам...

Что же до литературы, то Щедрин всегда думал, что «дело литературы,- как написано в «Дневнике провинциала в Петербурге»,- заключается в разработке общих руководящих идей, а не подробностей». Он родился гениальным художником, а если бы дело было только в подробностях, то спрашивается, чему и для чего могли бы служить ослепительные порождения его сатирической фантазии, вроде градоначальника, летавшего по воздуху в городском саду, или другого градоначальника - обладателя механической головы с органчиком вместо мозга, или небывалого в литературе парада помпадуров и помпадурш, на все согласных господ ташкентцев, алчных аферистов, загребистых ростовщиков, столичных либералов, московских публицистов, концессионеров, адвокатов, «червонных валетов», купчиков-модерн, дворянских недорослей, опереточных певичек, шпионов, странствующих полководцев, квартальных надзирателей, благонамеренных обывателей, расфуфыренных барынь, жеманных барышень, отставных сановников, затурканных чиновников, разорившихся помещиков, проедающих по ресторанам последние выкупные свидетельства, и вообще всей той разношерстной и сомнительной публики, психологию, нравы и похождения которой Щедрин избрал преимущественным предметом своей сатиры. Он знал и понимал ее как никто, видел в ней знамение времени и умел зарисовывать экземпляры этой социальной кунсткамеры тоже как никто.

Выпустив «Губернские очерки», Щедрин сразу занял свое место среди лучших русских писателей. А вскоре критика уже называла его имя в одном ряду с Ювеналом, Свифтом и Гоголем - величайшими из сатириков мировой литературы. Тургенев, поначалу невзлюбивший его, а потом переменивший свое отношение, в 1881 году говорил, что «на его (Салтыкова. - Д. Ш.) плечах вся наша литература лежит. Конечно, есть и кроме него хорошие, даровитые люди, но держит литературу он». Тургенев же сетовал, что, мол, Салтыков-Щедрин растрачивает себя на очерки, сгорает на журнальной поденщине, а должен был бы написать настоящий неторопливый роман с интригой, любовным дуэтом и философией. Об этом Щедрин задумывался и сам, но высказывался противоречиво.

Для себя он выработал форму романа-обозрения, или ревю, то есть свободной комбинации эпизодов, часто объединенных только голосом автора: «Я считаю, - записал с его слов Л, Ф. Пантелеев, - мои «Современная идиллия», «Головлевы», «Дневник провинциала» и др. настоящими романами; в них, несмотря даже на то, что они составлены как бы из отдельных рассказов, взяты целые периоды нашей жизни».

Делом своим он считал «корчевание» всего отжившего, осевшего мертвым грузом в недрах общества, в умах и душах людей, напоминая о рабском укладе крепостничества. И в этом он был неутомим и беспощаден, причем и себя щадил не больше других...

Общеизвестно, что Достоевский и Салтыков-Щедрин, в юности оба - друзья Петрашевского, позднее разошлись во взглядах, считались литературными врагами да и лично не любили друг друга. В 1883 году в посмертном издании записных книжек Достоевского Салтыков увидел такую заметку о себе: «Тема сатир Щедрина - это спрятавшийся где-то квартальный, который его подслушивает и на него доносит; а г-ну Щедрину от этого жить нельзя». Замечено было зло, пристрастно, в общем несправедливо, хотя и не без ядовитости. Понятно, что Салтыкова задели эти слова. Но оказывается, что печальный, умный, в высшей степени достойный ответ, о котором мы знаем по счастливой случайности, был у него наготове: «Вот Достоевский написал про меня, - сказал он Глебу Успенскому, - что я когда пишу - квартального опасаюсь. Это правда, только добавить нужно: опасаюсь квартального, который во всех людях российских засел внутри. Этого я опасаюсь...» Почему-то нам кажется, что Достоевскому стало бы стыдно за свою запись, если б он мог услышать разъяснение Щедрина...

«Пошехонскую старину» Салтыков-Щедрин писал на протяжении трех примерно лет, с 1886 по 1889 год, в те редкие дни и часы, когда ослабевали страдания предсмертной болезни (заключительные главы этой монументальной хроники появились в журнале «Вестник Европы» за два месяца до кончины писателя). Мы знаем, что «Пошехонскую старину» не принято считать автобиографией в точном значении этого слова: Никанор Затрапезный - не Михаил Салтыков. Однако и строгие литературоведы признают, что его последняя книга - самая откровенная из всех и проливает некоторый свет на факты и обстановку его детства, о котором иначе было бы совсем ничего не известно. Щедрин отнюдь не скрывал, что собирается писать о себе, и с обычной совестливой трезвостью делился с доктором Белоголовым мыслями о предстоящей работе: «Во-первых, автобиофафический материал очень скуден и неинтересен, так что необходимо большое участие воображения, чтобы сообщить ему ценность. Во-вторых, в большинстве случаев не знаешь, как отнестись к нему. Правду писать неловко, а отступать от нее безнаказанно, в литературном смысле, нельзя: сейчас почувствуется фальшь...»

О «Пошехонской старине» мы вспоминаем, разумеется, не ради того, чтобы воссоздать картину детства великого сатирика, - это задача, пожалуй, неисполнимая. Вовсе немыслимо пересказывать своими словами содержание этой потрясающей книги со всём обилием и разнообразием действующих в ней лиц: родителей Никанора, обширной родни, соседей-помещиков и дворни. В «Пошехонской старине» отсутствуют привычные приметы щедринского стиля: нет сатиры как таковой, нет и прославленного «эзопова языка», превратившегося у него за годы писательской работы из простой противоцензурной уловки в специфический метод обогащения смысла, которым он овладел настолько виртуозно, что и современный читатель, зачастую лишь приблизительно понимающий намеки на людей и обстоятельства далекого прошлого, все равно с восхищением следит за переливами иносказаний, внезапных сопоставлений, метафор и гипербол. Повторяем, «Пошехонская старина» написана иначе; ее язык тяготеет к эпосу с присущей ему величавой простотой, стремлением исчерпывающе полно назвать и описать факты действительности без гнева и пристрастья, как говорили древние. Дух высшего спокойствия и высшей объективности, царящий на страницах «Пошехонской старины», оставляет очень сильное впечатление; благодаря ему сцены бесчеловечной несправедливости, надругательства над достоинством человека, истязаний, кровавых драм, с которыми мы привыкли связывать понятие «николаевщины», не теряя в своей разоблачительной силе, лишены элемента мстительности или сведения счетов, а приобретают совсем другое измерение. Щедрин говорит о жизни, о своем детстве, о своих корнях, которые, как бы он ни хотел этого, он был бессилен вырвать из своего сердца и памяти. И поэтому всю свою жизнь он прожил с оскорбленным сердцем, если оскорблен-ность понимать не столько в смысле испытанных в детстве обид, сколько в смысле глубокой скорби, которой отравило его крепостное рабство. «Это может показаться странным,- сказано в «Пошехонской старине», - но я и теперь еще сознаю, что крепостное право играло громадную роль в моей жизни и что, только пережив все его фазисы, я мог прийти к полному, сознательному и страстному отрицанию его».

Поэтому на краю жизни Салтыков-Щедрин обращался мыслью к детям: своим собственным, которые, увы, не оправдали его надежд, и к детям вообще - тем русским детям, собрательный образ которых он создал в книге «За рубежом», с пронзительной нежностью рассказав нам о русском мальчике - «мальчике без штанов». Он хотел, чтобы жизнь детей оказалась лучше и счастливее его собственной. И он снова обращался к воспоминаниям молодости, к тем идеалам, утопиям, «отвлечен-ностям и обобщениям», которые и тогда одни представляли собой луч света в темном царстве и казались ему единственным верным залогом светлого будущего.

«...Прошу читателя не думать,- читаем мы в «Пошехонской старине»,- что я считаю отвлеченности и обобщения пустопорожнею фразой. Нет, я верил и теперь верю в их живоносную силу; я всегда был убежден и теперь не потерял убеждения, что только с их помощью человеческая жизнь может получить правильные и прочные устои. Формулированию этой истины была посвящена лучшая часть моей жизненной деятельности, всего моего существа. Не погрязайте в подробностях настоящего, - говорил и писал я, - но воспитывайте в себе идеалы будущего; ибо это своего рода солнечные лучи, без оживотворяющего действия которых земной шар обратился бы в камень».

Д. Шаронов

После этой статьи часто читают:

Просмотрено: 5580 раз