Джеймсу Гринвуду очень не повезло. Он прожил без малого целое столетие (1833-1929), написал великое множество разных книг, но никогда не пользовался успехом у себя на родине, в Англии, а теперь и вовсе забыт англичанами.

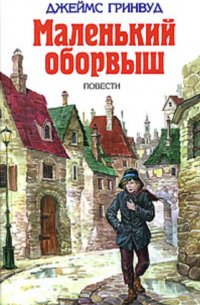

Джеймсу Гринвуду очень не повезло. Он прожил без малого целое столетие (1833-1929), написал великое множество разных книг, но никогда не пользовался успехом у себя на родине, в Англии, а теперь и вовсе забыт англичанами. Впрочем, и у нас далеко не каждый ответит, кто написал «Маленького оборвыша». Зато название этой повести, как говорится, у всех на слуху. Есть книги, прославленные гораздо больше, чем их авторы, книги, переросшие своих авторов, - «Маленький оборвыш» из их числа...

Судя по этой повести, совершенно правильно древнее изречение: «Книги имеют свою судьбу». У «Маленького оборвыша» удивительная судьба. Написанный по-английски, он живет и читается по сей день только в переводе на русский. Больше того. Найдется сколько угодно книг для взрослых, читаемых не взрослыми, а детьми, но чтобы повестью для детей зачитывались и плакали над ней взрослые - таких примеров мы, пожалуй, больше не знаем. Так было в России с «Маленьким оборвышем».

«Маленького оборвыша» Гринвуд написал в 1866 году. В Англии к нему отнеслись равнодушно. Два года спустя повесть перевела на русский язык писательница Марко Вовчок. И вот на долю этого перевода выпал настоящий фурор. С каким-то странным энтузиазмом встретила русская публика повесть о маленьком Джимми, которого злая судьба в образе злобной мачехи выбросила на улицы Лондона - во власть голода и холода, черствых и корыстных людей, бездушной и формальной благотворительности. Испытав немало страданий и бед, Джимми чуть было не попал на стезю порока, но, согласно законам дидактически-приключенческого жанра, в последний момент чистое сердце и счастливая встреча отвратили от него такую опасность, и все окончилось довольно благополучно.

Ясно, что читатели конца 1860-х годов, русские интеллигенты того времени, в массе своей видели в «Маленьком оборвыше» больше, чем там было написано. Собственно говоря, понятно, что они видели. Во-первых, обличение язв капитализма - обличение, меру которого сильно преувеличивало их воображение. Во-вторых, демонстрацию возможности вырваться из пут капиталистического Молоха, сохранив свою душу живу. То, что такую возможность демонстрировал ребенок, может быть, не принималось во внимание, а может быть, и наоборот: именно детская чистота и казалась залогом спасения, она-то и впечатляла особенно сильно.

Короче, в Россию «Маленький оборвыш» попал ко времени - этим сказано все. Не прошло и десяти лет после отмены крепостного права, общество находилось на распутье; еще не родилось, но уже нарождалось движение русских народников, веривших, что Россия минует ужасы капитализма, избрав для себя иной, более справедливый и гуманный путь. И так уж совпало, что немудрящая, в общем, английская повесть стала (ненадолго, конечно) фактором русской духовной жизни. Случайность - не более того, но бывают знаменательные случайности…

На волне огромной популярности «Маленького оборвыша» перевели на русский язык еще две книги Гринвуда - рассказы о детях и животных и приключенческий роман в жанре робинзонады. Сейчас они воспринимаются как безнадежно устаревшие и скучные сочинения, к тому же перевод из рук вон плохой. Они, впрочем, и не обратили на себя никакого внимания.

А с «Маленьким оборвышем» дело постепенно вошло в нормальную колею: повесть попала к тем, для кого и предназначалась - к детям, стала любимейшим чтением нескольких поколений русских детей. В повести Горького «В людях» говорится о ней: «Первая же страница вызывала в душе улыбку восторга». Действительно, было от чего. На первой же странице «Маленького оборвыша» можно расслышать его подкупающе верный тон, совершенно точную интонацию. Рассказ ведется самим героем, Джимми, и Гринвуд отчетливо не отделил время действия от времени рассказа. Ясно, что Джимми говорит о прошлом, но далеком ли - это трудно понять. Иногда кажется, он описывает происходящее прямо вот сейчас, иногда отступает и смотрит издали. В результате мы верим детской наивности рассказчика и нам не кажется нарочитой и натянутой здравая серьезность его рассуждений.

Замечательная особенность «Маленького оборвыша» - читая его, все время видишь происходящее и обстановку действия: лондонские рынки и лондонские подземелья - Арки, где посреди кромешной темноты еле теплятся огоньки свечных огарков, чуть освещая причудливые фигуры обитателей этих катакомб. Видишь богатую публику на вечерних улицах и снующих по ним маленьких оборвышей. Видишь Рипстона и Моулди, бездомных мальчиков вроде Джимми, первых его наставников на беспризорном пути. Промышляя на жизнь чем и как придется, они слишком рано и хорошо узнали, что к чему в жизни. Их, надо сказать, ужасно жаль - гораздо больше, чем Джимми, про которого ясно, что он не пропадает. Джимми - натура более органичная и одаренная, чем они, и лучше их приспособлен к жизни, какая бы она ни была, хотя он и младше, и поначалу менее опытен. У Гринвуда каждому повороту динамичного действия веришь, и не только потому, что он специально знакомился с жизнью лондонской бездомной детворы, но и потому еще, что он был действительно талантливым писателем, хотя и написал только одну хорошую книжку.

Очень выиграл «Маленький оборвыш» на русском языке, когда после революции переводы М. Вовчок и А. Н. Анненской, отслужившие свое (они вышли в нескольких десятках изданий), были заменены уже не переводом, а пересказом повести, сделанным Т. Богданович и К. Чуковским. Этот-то пересказ и печатается поныне. Богданович и Чуковский освободили повесть от устаревших подробностей, которые непонятны теперь без особых пояснений, упростили язык, а кроме того, ускорили темп рассказа, убрав медлительную обстоятельность слога XIX столетия. Их по праву можно считать соавторами «Маленького оборвыша».

И теперь повесть живет и читается с интересом - действительно читается, а не просто числится по ведомству классики детского чтения. Дети - благодарные читатели, ибо они доверчивы и сострадательны, и настоящее горе обязательно вызывает отклик в их душе.

Но «Маленький оборвыш» не только правдивый рассказ о детском бесправии в прошлом в Англии. Он бы имел теперь только исторический интерес не будь в нем еще чего-то другого, какой-то иной, так сказать, непреходящей правды.

Попробуем присмотреться повнимательнее. Заметим, что, несмотря на печальную, в общем, фабулу, книга не оставляет гнетущего впечатления. Она увлекательна, но вряд ли можно назвать ее потрясающей. Дело, как нам кажется, в том, что основой «Маленького оборвыша» служит, вопреки фабульным мотивировкам, раскрытие внутренней жизни ребенка, воплощение его помыслов, мечтаний, фантазий. Ну вот, например, кто из нас не помнит по своему детству, как мечтал об абсолютной свободе - возможности вдруг очутиться одному, без опеки, без обязательств: иди куда хочешь, делай что вздумается. Кто не мечтал убежать на край света! Джимми у Гринвуда и оказывается совсем один - правда, при весьма печальных обстоятельствах, но все же и при них он не забывает отметить выгодные стороны своего положения: свобода и безнадзорность очень нравятся ему, даром что он не знает порой, где будет ночевать и сумеет ли поужинать.

Оборотной стороной этих мечтаний о свободе в психологии ребенка выступает чувство одиночества, заброшенности, отчужденности от всего и всех. Всеми зыбыт. Никому не нужен. У Джимми были основания для таких переживаний. И сегодня ребенок, понятия не имеющий о том, что значит очутиться одному на ночной улице, где нет ни единой двери, в которую можно постучаться, сопереживает горестным сетованиям маленького оборвыша.

А детское желание вдруг разбогатеть и промотать свалившееся с неба богатство на что-нибудь непозволительно роскошное, вроде кучи сластей или на зрелища без конца и меры! Современные дети любят кино. Джимми с друзьями ходил в театр - смотреть спектакли, где все «по-настоящему»: «Смерть разбойника», «Окровавленный бандит»... Мы так сочувствуем им в эти минуты, что вовсе не склонны особенно морализировать и напоминать, что деньги на эти упоительные зрелища были раздобыты, вообще говоря, предосудительным способом...

Мотив театра звучит у Гринвуда так настойчиво, что понятно: это не может оказаться случайностью. Герои то и дело бегают в театр на спектакли вроде вышеназванных. Одна из глав называется «Сцена более страшная, чем все представления в театре». Наконец, разговор с Рипстоном, заставивший Джимми одуматься и вовремя отстать от воровства, происходит тоже в театре, на спектакле назидательной мелодрамы о плачевной участи юноши, сбившегося с пути. Так что мы едва ли ошибемся, сказав, что Гринвуд сознательно развернул перед нами в своей повести театр детской души. А последняя глава «Маленького оборвыша», в которой Джимми поступает работать и начинает учиться, «чтобы сделаться в конце концов» инженером, знаменует собой конец спектакля о детстве, и поэтому естественно, что называется эта глава «Занавес падает».

После этой статьи часто читают:

Просмотрено: 19856 раз