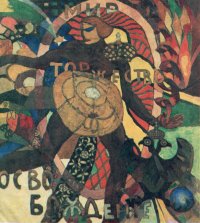

"Мир, Торжество, Освобождение".

"Мир, Торжество, Освобождение".«В русском искусстве XX века вряд ли можно встретить другой такой же жизнерадостный талант, такой буйный темперамент, такое покоряющее жизнелюбие, какими, обладал Аристарх Васильевич Лентулов (1882-1943)», - писал Виталий Манин. Трудно не согласиться с ним. Действительно, живопись Лентулова в его молодые годы - это праздник, красочный фейерверк, щедрое излияние любви к жизни. На его картинах 10-х годов русский фольклор и европейский авангард праздновали блистательную встречу. Лентудрв не боялся эклетики и стилистических парадоксов. Казалось, в этих ярких, веселых, артистичных холстах открываются какие-то новые пути для развития русской национальной живописи.

Это был воистину уникальный художник. В 1909 году, увидев первые картины Лентулова, Александр Бенуа откликнулся горячо: «Картины его поют и веселят душу... Нужно ценить и лелеять его ясный и радостный талант». Прошло, однако, каких-нибудь десять лет, и, увы, «ценить и лелеять» талант Лентулова оказалось некому. На 20 - 30-е годы растянулся, мучительный процесс угасания таланта, попыток втиснуть себя в прокрустово ложе чуждых представлений и совсем уж ни с чем несообразных предписаний. Зрелые годы Лентулова, как и многих художников его поколения, прошли печально. Картина, которая репродуцируется здесь, была написана Лентуловым как раз на переходе от юности к зрелости, в самом начале революции. Потом мы еще дернемся к лей, а пока бросим взгляд на предшествующий путь художника.

Он был сыном священника из Нижнего Ломова под Пензой; отца своего не знал; учился в Пензе - сначала в духовном училище, затем - в художественном, где преподавал известный передвижник К. Савицкий. Много лет спустя Лентулов вспоминал, что сильнейшим впечатлением детства он был обязан музыкальной шкатулке, завалявшейся среди прочей рухляди в барском имении, в котором служил его дядя. Мальчиком, в отсутствие господ, Аристарх заводил чудесный механизм и «каждый раз плакал от восторга... Никогда больше не испытывал я подобного наслаждения от исполнения даже самых лучших музыкантов, какое я получал тогда от этой маленькой шкатулки с наполовину истертым валиком, отчего некоторые лоты проскакивали и не звучали».

Впоследствии в жизни и искусстве Лентулова музыка займет огромное место. По законам музыкальных ассоциаций будут строиться его живописные композиции.

Он привыкнет заканчивать картину под музыку, звуком и ритмом как бы проверяя цвет и живописный ритм. Будет много и охотно работать над оформлением оперных спектаклей. Но все это - впоследствии. А пока из Пензы Лентулов уехал в Киев, из Киева - в Петербург, где в 1908 году впервые принял участие в выставке группы «Венок» (вместе с Н. Сапуновым, С. Судейкиным, М. Ларионовым, Н. Гончаровой). Вскоре, после неудавшейся попытки поступить в Академию художеств, отправился в Париж. О парижском периоде Лентулова известно мало. Да и продолжался он года полтора. Мы знаем, что в Париже Лентулов познакомился с Пикассо, близко сдружился с Р. Делоне. И знаем, что в 1910 году вернулся из Парижа и навсегда поселился в Москве законченный авангардист из числа наиболее крайних, напористый и задиристый, один из тех, чье имя гремело в связи со скандальными манифестациями футуристов.

В 1915 году Лентулов написал и выставил автопортрет, вызывающе названный « Le grand peintre», то есть «Великий художник». Он написал себя во весь рост - дородный, чернявый, краснолицый, в какой-то фантастической желтой хламиде, расшитой едва ли не серебром, с рукой, залихватски упертой в бок, с ногтями, крашенными зеленой краской. Это был, что называется, эпатаж - наподобие желтой кофты Маяковского; но если в молодом Маяковском при всей повелительности его манер и облика угадывался надрыв и глубокая страдальческая нота, то ничего подобного не было в Лентулове. Он откровенно веселился, можно даже сказать, дурачился; духом старинного балагана, воскрешенным в урбанистический век, веяло от его франтоватых усиков, казавшихся приклеенными, от пародийной осанки ярмарочного зазывалы, от сусальных золотых звезд на декоративном фоне автопортрета. Этот Великий Художник российского кубо-футуризма не скрывал озорного удовольствия, бросая в лицо ошеломленному обывателю сгусток молодой оптимистической энергии. В этом парижско-московском авангардисте жил и посмеивался балагур-скоморох допетровской Руси.

Веселость и уверенность в себе - вот эмоциональная атмосфера автопортрета, как, впрочем, и других вещей молодого Лентулова. А он и правда был уверен в себе, и были для того немалые основания. Диву даешься, как уверенно и свободно он распоряжался линией, цветом, объемом, как совершенна гармония его кубистических фантазий. Поистине он работал играючи и радовался работе-игре.

Что бы он ли писал, будь то портреты, крымские пейзажи, виды Москвы или Нового Иерусалима, в резких разломах плоскостей и причудливой геометрии ломаных линий, в интенсивном, порою - лубочном цвете ощущалась не столько аналитическая потребность проникнуть в структуру вещей (как у европейских, кубистов), сколько желание сотворить их. заново, сделать их лучше и прекраснее.

Позднее, вероятно, уже в 30-х годах, в угрюмой и подозрительной атмосфере сталинщины, понуждавшей людей отрекаться и каяться, Лентулов взялся за воспоминания, отрывки из которых напечатаны в книге его дочери о нем. Там, в частности, он писал о 10-х годах: «Я поглощен был искусством и в душе питал честные намерения добиться идеала, которому посвятил жизнь. Но по приезде из-за границы все, что происходило в то время в Москве под знаком Бурлюков, уж очень стало казаться мне легковесным и, конечно, меня как профессионала до глубины души все это коробило и клало не очень приятную тень на. группу серьезно работающих Кончаловского, Куприна, меня, Машкова, Фалька, Рождественского и других. В этом было что-то от улицы, от кафе филистерского пошиба, молодых людей, оторвавшихся от сложной и серьезной работы, которая оказалась им не по плечу. Я, хотя и был в котловане этого движения, в душе не был приверженцем похождений Бурлюков, хождения по улицам с раскрашенными физиономиями Ларионова и компании...» Трудно читать это добровольно-принудительное полуотречение от своей юности, от лучших друзей, натянутое по тону, неточное фактически. Мы уже говорили, что то было печальное время для художника...

Теперь остается сказать о картине «Мир, торжество, освобождение», написанной Лентуловым сразу после революции. На этой картине - риторичной, как большинство «революционных» картин, представлен восставший человек, свергнувший эмблемы монархического рабства. Лучезарные перспективы мира и свободы простираются перед ним. Разумеется, пафос Лентулова был абсолютно искренним. Он примыкал к тем художникам, которые после Октября поставили на непрочный альянс социальной революции с художественным авангардом. Теперь, на отстоянии времени, видно, что художники-энтузиасты, пошедшие с революцией, понимали ее явно недостаточно. Да и сама революция пока что себя не понимала. Творческий всплеск Лентулова в первые послеоктябрьские годы оказался последним из выпавших ему.

В. Алексеев

После этой статьи часто читают:

Просмотрено: 9589 раз