«ПРАВЫЕ» И «ЛЕВЫЕ»: кто они такие?

...Для начала хочу успокоить, может быть, несколько утомленного политическими текстами и разговорами: это не те «правые» и «левые», речь идет не об идейных позициях, а об области, кажется, к политике не близкой - ассиметрии функций правого и левого полушарий головного мозга. А впрочем, как знать, может быть, кое-что и в политических позициях связано с этим явлением?

В истории физиологии сложилось так, что из двух полушарий мозга человека одно (левое) долгое время считалось преобладающим - доминантным. Поскольку существует перекрест нервных путей, ведущих от конечностей к полушариям мозга, то при доминировании левого полушария ведущей в большинстве случаев оказывалась правая рука. Главенство левого полушария объясняли тем, что в нем сосредоточено управление важными психическими функциями сознания, контроля, речи и абстрактного мышления, а также (поскольку наши руки-ноги управляются наперекрест) ведущей, правой руки. Но развитие науки показало, что и правое полушарие не обижено заботами: подсознательные, интегрирующие психические процессы, практически-наглядная деятельность, интуиция, музыкальное и художественное творчество, образное мышление - все это по его ведомству. Ясно стало также, что мозг работает не по стереотипу, а динамически, «руководствуясь ситуацией». При обработке информации одним полушарием, другое на время уменьшает свою активность, как бы затормаживается. Взаимодополняющий и одновременно синхронный режим полушарий создает условия для полноценной, гармоничной психической деятельности.

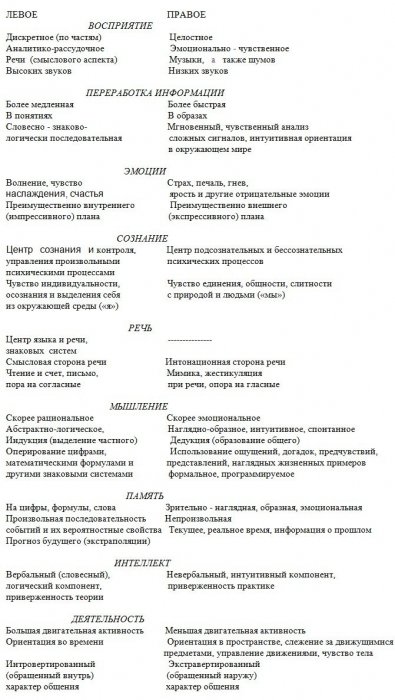

С известной долей условности функциональную активность полушарий можно подразделить так:

Сюда нужно добавить еще способность правого полушария регулировать биоритмы, «создавать» сновидения и вытеснять из сознания неприятные переживания (физиолог В. Ротенберг рассматривает это как одну из форм психической защиты), а также способность возбуждать активность левого полушария, определять продолжительность сна, внушаемость и подверженность гипнозу.

Итак, в функциональной организации головного мозга мы видим своего рода диалектику противоположностей. А как же будет вести себя человек только с одним работающим (включенным) полушарием? Медицина знает тому немало примеров. Если «выключено» (из-за болезни) правое - человек постоянно шутит, смеется, полон оптимизма, многословен, даже болтлив... Но его речь тускла, бесцветна, лишена живых человеческих интонаций, и ведет себя он не как живой, а словно запрограммированный - без какой-то душевности, глубины чувств и переживании. При выключенном же левом полушарии все воспринимается в мрачном свете, речь полностью отсутствует, возможны только отдельные звуки... Правда, облегчается распознавание музыкальных сигналов.

Но такие крайности, как правило, уже патология. Более того, у каждого третьего человека вообще нет преобладания одного из полушарий. У остальных людей можно говорить лишь об относительно большей функциональной активности того или иного полушария. Поэтому и деление людей на «левополушарных» и «правополушарных» в известной мере упрощает реальность. Но это упрощение многое в человеческой личности и поведении позволяет увидеть яснее.

Среди «левых» (будем помнить, что мы здесь дали этому слову свой смысл), много инженеров, математиков, философов, лингвистов, представителей теоретических дисциплин. Нередко они подчеркнуто рациональны и рассудочны. Много и охотно пишут, свободно запоминают длинные тексты, владеют иностранными языками, речь их грамматически правильна. Характерно заостренное чувство долга, ответственности, принципиальности, внутренний характер переработки эмоций. «Левополушарные» подчеркнуто последовательны в действиях и поступках, хорошо прогнозируют будущее, критичны, склонны к язвительной иронии и сатире. И административные должности занимают чаще: но им порой не хватает гибкости, непосредственности и спонтанности в выражении чувств. Они предпочитают действовать по заранее составленным схемам, планам, трафаретам, с трудом перестраивают свои отношения с людьми: им нелегко приноровиться к неисчерпаемому разнообразию человеческих характеров и «неразумности» иных поступков окружающих. Нетрудно увидеть во всех этих характеристиках слагаемые личности «технократического человека».

Существуют и клинические, то есть болезненно измененные (психопатические) варианты односторонней «левополушарности». Это так называемые психастеники и шизоиды.

Психастения - это тревожно-мнительный склад характера, когда преобладают сугубо рассудочные формы мышления, постоянное сомнение в правильности своих действий, тревожная интерпретация

происходящих событий. По выражению академика И. П. Павлова, таким людям свойственно «постоянная умственная жвачка», переживание и пережевывание собственных и чужих слов, реакций, поступков. Как правило, интеллект у психастеников высок; но часто они не могут реализовать его возможности из-за неотступно преследующего их чувства неуверенности, нерешительности, затруднений в контактах с окружающими, копания в себе и «самоедства», гипертрофированного чувства вины,- вплоть до самоуничижения. Вместе с тем это очень словоохотливые люди, особенно в кругу знакомых, которых они могут «заговорить до смерти».

У шизоидов рациональная сторона интеллекта еще более гипертрофирована. По-своему они очень чувствительны, но эта чувствительность (порой и сентиментальность) - «в себе» и «для себя». По отношению же к окружающим они эмоционально холодны и расчетливы, крайне недоверчивы и неконтактны.

Это люди «не от мира сего», часто фанатически преданные какой-либо отвлеченной идее, подверженные различного рода чудачествам либо захваченные странными, необычными увлечениями и «хобби».

Это было о том, что физиологи называют «функциональной ассиметрией полушарий головного мозга». А выражаясь попросту - о том, что эти полушария, левое и правое, совсем не близнецы: они выполняют разные функции, решают разные задачи. Теперь обсудим, как это проявляется в ходе возрастного развития ребенка.

Человек рождается с двумя правыми полушариями. Дифференциация их становится отчасти заметной к концу первого года жизни, когда ребенок произносит первые слова - одно из полушарий начинает «леветь». Но еще в течение нескольких лет речь достаточно активно опирается и на структуру правого полушария. Этим межполушарным сотрудничеством и объясняется легкость, с какой малый ребенок запоминает длинные стихотворения, удивляя всех своими «выдающимися способностями». Следующим толчком к активизации левого полушария или, точнее, ее выражением будет появление чувства «я», осознание себя. В это же время, в два года, максимально выражено упрямство. В известной степени оно и является следствием активизации работы левого полушария и временного «оттеснения» правого. Это воплощено, с одной стороны, в негативизме (ведь он - своего рода перворосток критичности, а она - по «ведомству» левого полушария), а с другой - в некотором замедлении восприятия и переработки поступающей извне информации (функция правого полушария). В итоге мы временами видим медлительность, «копание» на одном месте и отрицательное отношение его ко всему, что не совпадает с только что возникающим представлением о себе, сознанием «я». Поскольку у мальчиков процесс разделения функций идет сравнительно быстрее, чем у девочек, то и упрямство у них в этом возрасте заметнее.

Что из этого следует? А то, что два года - самое неподходящее время для борьбы с упрямством детей, их развивающимся чувством «я», ведь здесь упрямство имеет не только психологические, но и, как мы видим, физиологические корни. Самое лучшее - набраться терпения, с уважением относиться к своеволию детей, своеобразию их формирующегося чувства «я». Одновременно необходимо представить больше возможностей для эмоциональной и двигательной разрядки негативных чувств в играх детей, что предотвратит дальнейшее, уже искусственно вызванное торможение активности ведущего в этом возрасте правого полушария. Тогда не будет лишнего повода для конфликтных отношений с детьми.

Обучение детей правилам поведения, усвоения ими навыков гигиены и контроля, самостоятельного обслуживания - другой путь развития межполушарной дифференциации мозга. Здесь опасно как отставание, так и (особенно!) чрезмерное ускорение темпа воздействия. При отставании мы встретимся с инфантилизмом, а при чрезмерном нагнетании воспитательных усилий есть риск сделать упрямство хроническим.

В дальнейшие годы нарастание активности левого полушария происходит вместе с появлением сложных понятий, развитием абстрактного мышления, умением считать и писать. Здесь опять впереди - мальчики; уже к шести годам левое полушарие у них может быть более активным, чем у девочек. Поэтому-то некоторые мальчики и начинают самостоятельно читать уже в четыре-пять лет.

Девочки же до 13 лет сохраняют определенную пластичность мозга, эквивалентность его половин.

Встречаются случаи, с которыми чаще всего приходится иметь дело нам, психоневрологам,- когда у повышенно эмоциональных, впечатлительных и художественно одаренных мальчиков дифференциация мозга идет по такому же пути, как и у девочек. У них дольше сохраняется правополушарная специализация мозга: и здесь любое чрезмерное давление родителей при раннем обучении чтению и письму может привести к перенапряжению еще не окрепшего и тем более не доминирующего левого полушария. Его утомление, в свою очередь, еще больше затруднит усвоение правил грамматики, письма, чтения, таблицы умножения и тех математических понятий, которые связаны с присущими левому полушарию функциями. Но все это, так сказать, предупреждение наперед. А пока, до школы, особенно недопустимо раннее (тем более, насильственное!) обучение тех детей, которые имели задержку в развитии речи в первые годы жизни или сейчас не выговаривают отчетливо ряд звуков. Это означает, что у них, как и у большинства тех, кто пользовался левой рукой, по-прежнему доминирует правое, неречевое полушарие. А родители, если они не хотят возникновения заикания и невроза у детей, должны повременить со своими требованиями. Да и когда дойдет дело до школы, не ругать и не наказывать детей, что они «не так пишут», «не так читают и считают»... От этого дети заниматься лучше не будут, зато опасность невроза станет намного реальнее.

Не требовать нужно, а помогать, хвалить - пусть даже и за небольшие успехи (которые непременно появятся при бережном нашем отношении). Нужно не поддаваться и давлению некоторых не в меру ретивых, («левополушарно ориентированных») учителей, которые требуют от родителей нажать, «принять незамедлительные меры». Что нам дороже, наконец? Все-таки - психическое здоровье детей, школьные результаты которых (даже при правополушарной направленности) непременно выправятся - если, конечно, мы не доведем дело до той стадии, когда «загнанная лошадь больше не тянет». И зачем же множить число детей-невротиков! Их и так более чем достаточно; это мы видим уже к концу первого - началу второго класса. Здоровье детей в наших руках: это не метафора, а реальность, воодушевляющая или грозящая - в зависимости от того, как мы будем вести себя с детьми.

Еще одна проблема - время начала обучения. Сейчас практикуется обучение с шести лет. Однако и у шестилеток оно зачастую страдает излишней декларативностью, сухостью, формализмом, скорее, отбивает у детей охоту мыслить, чем приучает к этому. Такой «левополушарныи» характер обучения не дает возможности проявиться творческим, интуитивным началам детей, постижению знаний через интерес, увлечение, самостоятельный поиск решений. Почему учителя-новаторы достигают больших успехов в обучении всех детей? Да потому, что они используют как раз способы и методы, опирающиеся на большую наглядность, образность, эмоциональность в подаче материала, приучают питомцев к его самостоятельному усвоению, не злоупотребляют оценками, а то и вообще обходятся без них, а зато всячески поощряют за достигнутые успехи. Нетрудно увидеть во всем этом возрастание «правополушарного» воздействия педагога, учитывающего особенности различных детей и тем самым - не на словах, а на деле - их индивидуальность.

Вернемся в семью. В какой-то мере естественные для «правополушарных» детей затруднения по русскому языку и математике в первых классах школы не уменьшаются, а нарастают, если с ними пытаются бороться усилением давления, жестким контролем за уроками, непременными требованиями «все делать без помарок и ошибок». В ответ появляются повышенная утомляемость, отвлекаемость и забывчивость - как результат перевозбуждения, перегрузки левого полушария. И вместе с тем, заметны раздражительность, непоседливость, беспокойство, сниженный фон настроения - это как следствие недостаточной активности (торможения) ведущего, правого полушария. Часто подобные нарушения представлены картиной неврастении - наиболее распространенного невроза. Да и у взрослых неврастения - следствие одностороннего перенапряжения мыслительных процессов при отсутствии физиологически необходимой эмоциональной разрядки, недостатка положительных и переизбытка отрицательных чувств.

Помочь детям, больным неврастенией, родители могут, если уменьшат интеллектуальную перегрузку левого полушария (в том числе свою требовательность, посещение второй школы) и вместе с тем эмоционально активизируют работу ведущего, но приторможенного правого полушария. Всем этим как раз и будет постепенно восстановлен нормальный физиологический баланс в работе головного мозга.

Такая же тактика эффективна и при неврозе навязчивых состояний, когда появляются неотступные, приходящие помимо воли мысли и действия. Прямая борьба с ними безуспешна - как и все попытки по совету врача «взять себя в руки». Заболевают неврозом навязчивых состояний дети после пяти лет, школьники - чаще, а преимущественно - подростки. У пятилетних невроз выражается навязчивыми опасениями и страхами «не успеть» (бесконечные вопросы: «а мы не опоздаем»?), остаться одному, заболеть, заразиться (что выражается навязчивым стремлением часто мыть или нюхать руки, избегать «зараженной» пищи и т. д.). У детей, склонных к появлению навязчивостей, можно усмотреть, начиная с этого возраста преобладание левополушарной активности, с характерными для нее критичностью и высоким уровнем абстрактного мышления. Но нужно учитывать, что есть еще и дополнительно влияющие обстоятельства - и дома у этих детей зачастую напряженная обстановка, отсутствует жизнерадостная атмосфера, идут бесконечные разговоры о болезнях, ибо и взрослые тревожны либо мнительны.

В младшем школьном возрасте могут возникать навязчивые опасения сделать что-либо не так, как нужно, как следует. Сомнения в правильности своих действий означают неуверенность в себе, отсутствие единства «я» и вместе с тем - болезненно заостренное чувство долга, обязанности, ответственности. Зачастую такая чрезмерность поддерживается навязыванием, внушением, давлением родителей, обладающих такой же гиперсоциальной направленностью личности. Здесь и родителям, и детям присущ максимализм - стремление достичь, во что бы то ни стало «потолка» - будь то отличные успехи в учебе, музыке, шахматах или поведении. Это вызывает у детей (как, впрочем, и у взрослых) постоянное перенапряжение нервно-психических сил, состояние хронического стресса - запредельного режима работы левого полушария. Проявляется это в нарастающем постепенно чувстве умственной усталости, отвлекаемости внимания, головных болях (или тяжести в голове). Происходящая под влиянием сильных волнений и переживаний психическая травматизация способствует возбуждению активности правого полушария и временному ослаблению активности левого. Но поскольку оно и так длительное время находится в состоянии хронической перегрузки, то уже «не выдерживает», не обеспечивает полноценной переработки поступающей из правого полушария информации. В результате она должна повторяться неоднократно, как бы в виде толчков, дробно, чтобы пробить себе дорогу и быть переработанной левым полушарием. В свою очередь, возбужденное правое полушарие генерирует страхи и тревоги, которые не могут быть «как положено», критически, рационально «осмыслены» левым полушарием. Вместе эти два запредельных режима работы полушарий и формируют структуру навязчивостей. В последующем, когда смягчаются острые переживания и появляются упорно держащиеся навязчивые мысли и опасения, можно говорить уже о другом режиме работы больших полушарий, а именно о чрезмерном возбуждении левого и торможении правого. Тогда исчезает спонтанность, непосредственность чувств, умение быстро схватывать ситуацию, а вместо эмоций мы видим их суррогат - постоянное беспокойство и сомнения, тревожную мнительность. Подобные явления могут быть особенно выражены в подростковом возрасте. Подросток страдает от своей непохожести на других и одновременно неуверенности в себе, его тяготят постоянные опасения и сомнения, он не способен радоваться, он мучительно ищет и не может найти себя. И все это «горе от ума» происходит на фоне достаточно хороших, если не отличных, успехов в школе, но прогрессирующих неуспехов в общении со сверстниками.

Если же у невротика преобладает активность правого полушария, мы будем иметь дело с истерическими проявлениями и неврозом страха. Волнения и страхи возбуждают правое, и так более активное, полушарие, и тогда для ребенка любое событие оказывается поводом для страха; да

и трудно быть иначе, когда он заранее переполнен тревогами и мрачными предчувствиями.

Неестественно высокий уровень активизации правого полушария оказывает, в той или иной мере, тормозящее влияние на деятельность левого полушария. В результате ребенок (да и взрослый в аналогичной ситуации) не в силах найти правильное решение, рациональный выход из создавшегося положения - ведь критическая способность адекватно оценивать свои действия и поступки и делать из них надлежащие выводы ослабевает. И чем больше здесь будут давить на ребенка, чтобы он «все понял», «все осознал» - тем меньше он будет реально способен к этому. Иначе давление и действовать не может - оно ведь как раз подчеркивает и усиливает неуверенность, слабость, несостоятельность ребенка. Помощь же должна выражаться не в «железной» логике, назиданиях и «морали», а в своего рода психологической разгрузке. Ребенку нужно отвлечение от его нерадостных дум, «выплескивание» накопившихся чувств и переживаний, яркие впечатления и увлечения, положительные эмоции и возврат к чувству радости жизни. Это и есть путь к излечению детей, страдающих неврозом страха.

При истерическом неврозе нервное расстройство возникает в результате неудовлетворения эмоционально значимых запросов ребенка в любви, признании и понимании близких или авторитетных для него лиц. И здесь физиологическое отражение невроза будет таким же, как и при неврозе страха - деятельность ведущего правого полушария будет чрезмерно возбуждена, а левого несколько заторможена. Выразится это частой раздражительностью, капризами, истериками, беспричинной обидчивостью. Этим крайне эмоциональным, впечатлительным и вместе с тем самолюбивым детям также необходимо постоянное и доброжелательное внимание, поддержка их положительных качеств и художественных задатков. Избегайте в общении с этими детьми (как, впрочем, и со всеми остальными!) сухости, формализма, педантизма. Только здесь - избегайте вдвойне, потому что сухость, неласковость и недоверие ранят их в самое сердце. Одновременно нужно устранить конфликтные ситуации в семейной жизни, сделать отношения в доме более непосредственными и открытыми, эмоционально насыщенными и жизнерадостными. Учитывайте своеобразие детей, их повышенную эмоциональность и художественную одаренность - и не пытайтесь непременно «коллективизировать» их чувства и желания, приспособить их к требованиям большинства. Из-за этого происходит зачастую нивелирование, а то и потеря индивидуальности, детской самобытности и таланта.

Итак, при всех неврозах мы встречаемся с теми или иными нарушениями межполушарного взаимодействия. Сходного рода нарушения происходят и при психической травматизации - испуге, потрясении, острых конфликтах, ограничении жизненно значимых потребностей и т. п. Резко возрастает активность правого полушария, сопровождаемое нагнетанием отрицательных эмоций, беспокойства, страхов. Лавина аффекта на время подавляет способность левого полушария к поиску логических, рациональных решений. Вот почему и в данной ситуации не помогают призывы: «возьми себя в руки», «как тебе не стыдно», «делай так, как тебе сказано», и т. п. Как показали специальные исследования, даже после такого, не столь уж драматического события, как экзамены, у «левополушарных» студентов (правшей) повышается активность правого полушария. Здесь заметно влияние стресса, волнений, страха получить плохую отметку. В свою очередь у тех, кому по роду своей работы приходится много писать или считать, заметно возрастает активность левого полушария. Но появляющееся время от времени состояние умственного пресыщения создает потребность в эмоциональной разрядке, музыке, танцах, встречах е. друзьями, то есть в правополушарной деятельности. И те, кто умеет сочетать оба вида деятельности, обычно находятся в лучшем положении и менее подвержены невротическим расстройствам.

Приведём для примера три наблюдения.

Случай первый. Девочка 11 лет посещает специальную языковую школу. Живет в старом районе большого города, где нет места для прогулок и игр. К концу четверти устает, появляются головные боли. В это время она хочет чаще, чем обычно, ходить в кино и смотреть детективы. Родители же больше заставляют ее читать серьезные книги. Возникающие трения смягчаются после каникул: но к концу четверти все повторяется. Анализ: у «правополушарной» девочки срабатывает защитный механизм «эмоционального оживления» заторможенных в ходе напряженной учебы эмоций. Кинофильмы дают ей необходимый отдых, возможность выплеснуть свое беспокойство и другие неприятные чувства. А серьезное же чтение, требующее постоянной работы мысли, лишь вызывает дополнительное напряжение и так перегруженного левого полушария.

Случай второй. Девочка 7 лет быстро уставала, была крайне невнимательна и медлительна во время приготовления уроков, испытывала множество страхов, постоянно вертела что-либо в руках. Перенесла ряд психических потрясений (ясли, больница без матери, удаление аденоидов). В школу пошла с желанием, но уже к концу второй четверти стали нарастать указанные явления. «Ларчик» открывался просто. Оба «левополушарно-ориентированные», родители-инженеры контролировали каждую оценку: мать сидела рядом при выполнении уроков, при малейшей ошибке заставляла все переписывать. Особенно попадало девочке за невысокие (сточки зрения родителей!) успехи по математике. Чем было больше давление взрослых, тем чаще девочка пропускала буквы, не могла быстро считать и запоминать текст, отвлекалась на занятиях и вертела что-либо в руках. Анализ: заостренная в результате предшествующей психической травматизации и отчасти заторможенная в настоящем активность правого, ведущего, полушария вступила в противоречие с интенсивными, максималистки-запредельными («левополушариыми») требованиями родителей. Возникла своего рода сшибка, приведшая к быстрой перегрузке, левого полушария; отвлекаемость, невнимательность...... это и есть его защитные реакции. Только после той или иной «завоеванной» передышки левое полушарие может достаточно активно перерабатывать информацию, поступающую из правого. Таким образом, ругать за невнимательность, в лучшем случае, бесполезно, гораздо эффективнее - уменьшить чрезмерный объем требований.

Случай третий. Мальчик 7 лет уже был с первых лет жизни нервно ослаблен, часто болел. Когда ему исполнилось три года, мать развелась с отцом который принадлежал к артистической среде, часто менял место работы. Конфликты прекратились, мать и отец занялись собой. А за воспитание дружно взялись пятеро остальных проживающих в семье взрослых. Активному от природы мальчику не разрешалось играть, громко смеяться, шуметь. Зато его усердно заставляли заниматься английским языком и музыкой. Неудивительно, что в детском саду и школе он предпочитал дружить с ребятами - нарушителями дисциплины. Ему нравилась их непосредственность, свобода действий, умение идти на риск и самостоятельно преодолевать препятствия. В школу он пошел с шести лет - и сразу был «замечен» молодой, но более чем принципиальной учительницей. Чем строже она действовала, тем он становится непоседливее, подвижнее, не мог сосредоточиться. В первом классе писал грязно, с ошибками, а по математике едва сводил концы с концами. Несколько раз убегал из дома, оправдываясь потом поиском знакомых сверстников. Так-как положение все ухудшалось, а учительница грозила вторым годом, мать обратилась к нам за помощью. Анализ: похожий на отца мальчик лишен общения, с ним - так же, как и заботы и любви матери, Роль родителей выполняют бабушка, дедушка и другие взрослые. Они ещё до школы перегрузили информацией левое полушарие у «правополушарного» художественно одаренного мальчика (хорони лепит, рисует, имеет абсолютный слух). Перегрузка становится заметнее в школе - отсюда и побеги. Побеги эти, можно сказать, естественны - они дают временную разрядку накопившегося в левом полушарии напряжения и «подзаряжают» блокированную активность правого полушарии.

Пора остановиться, ибо поток примеров может быть бесконечным. Сделаем общий для рассмотренных случаев вывод: чтобы устранить искусственно вызванный дисбаланс в работе больших полушарий мозга надо уменьшить воспитательную «перегрузку», соотнести стремление взрослых приучить ребенка к «правильному» поведению с его возрастными возможностями. А одновременно - открыть широкую дорогу непосредственной эмоциональной и игровой активности детей. Тогда, подобно рекам, текущим своим естественным путем, полушария мозга начинают работать в наиболее оптимальном для себя режиме.

После этой статьи часто читают:

Просмотрено: 21355 раз