Первый опыт общественной борьбы игрушки получили в начале XX века. Идеи равенства и социальной справедливости у писателей демократического направления воплощались в кукольных восстаниях и бунтах. Журнал «Задушевное слово» в 1917 году печатал сказочную повесть И. Чирикова «Игрушечный бунт», дававшую представление своим маленьким читателям о происходящих в стране катаклизмах.

Игрушки стали постоянными участниками острой политической борьбы в первых послереволюционных книгах: так советские писатели объясняли детям азы политграмоты. Детские игрушки отныне оказались по разные стороны баррикад, и мир между ними невозможен. С одной стороны — буржуазные (заводные, иностранные, дорогие), с другой -пролетарские (народные, кустарные). В сказке Н. Агнивцева «Война игрушек» (1925) русские ваньки-встаньки и матрешки восстали против угнетающих их иностранных игрушек:

Или:

Роль врага детская литература приписала самой «буржуазной» игрушке -кукле, поскольку она воплощала представления о благополучной и богатой жизни:

Страдают от гнета барыни игрушечные пролетарии: деревянный Щелкун, оловянный солдатик, Ванька-встанька, деревянный кучер и медведь, а также матрешка. Защитником угнетенных стал «умный, глазастый Степка-Растрепка». Из его уст звучат знаменитые большевистские лозунги:

Восставшие игрушки расправились с куклой-барыней, которой пришлось взяться за тяжелую кухаркину работу.

Последовательным экспроприатором выступает в советской детской литературе оловянный солдатик. Девочка-буржуйка сломала солдатику руку и бросила его в угол (А. Неверов. «Как жили куклы и что сделал оловянный солдатик», 1925). Там Панфилов (так звали солдатика) познакомился с еще одной жертвой буржуйского ребенка — самодельной куклой Марфой, сшитой из старой юбки. Девочка заставляла Марфу прислуживать богатым куклам. Панфилов и Марфа сговорились их выкинуть. Но фарфоровые куклы оказали им жестокое сопротивление:

В этой борьбе пролетарии одержали полную победу. Сказка кончается первомайским парадом, на котором Панфилов и Марфа поют революционные песни, а фарфоровые куклы, прихрамывая и спотыкаясь, следуют за ними.

В сказке Ю. Олеши «Три толстяка» (1928) кукла наследника Тутти олицетворяет не только старый буржуазный режим, но и ушедшую культуру. Именно на них обрушиваются восставшие гвардейцы, ломая куклу:

Розовый шелк на груди подобен кровавому следу от штыка, хрип в горле -последнему вздоху умирающего, а старые часы — символ старой эпохи. Метафорический язык сказки создает образ погибшей культуры. Писатель дает ей блеснуть на прощанье в исполнении девочки-циркачки. У всех замирает сердце, когда по аллеям парка идет «последняя кукла», шаги которой были подобны шелесту опадающих лепестков роз.

Литература была недалека от действительности, когда описывала разрушение и гибель старых игрушек. Есть немало свидетельств того, как это происходило в советском быту. Вот фрагмент из дневниковой прозы Е. Шварца:

В реальной жизни старые куклы были просто изъяты (а фабрики, их производившие, закрыты) — в детской литературе с фарфоровыми красотками обходятся более решительно. Воспитательница детского сада в поэме П. Когана «Первая треть» (1940) призывает детей сокрушить буржуазию в лице кукол. И начинается расправа:

Самоустранение ребенка от погрома воспитательница клеймит «буржуазным гуманизмом».

В своем отрицании буржуазных игрушек педагоги-идеологи доходили до полного абсурда. В одной из детских книг на вопрос детей, какую игрушку считать лучшей, автор заявляет: простую палку. Из нее можно сделать ружье, коня, антенну (В. Смирнова. «Рассказ об игрушках», 1932). А можно и ничего не делать, а использовать палку по прямому назначению, как воспитательница из поэмы П. Когана, раздавшая палки детям, чтобы громить игрушки.

Предельная степень отрицания игрушки изжила себя довольно скоро. Перспективным стало другое — использование возможностей игрушки в идеологическом воспитании детей. На роль «комиссара» был выбран Петрушка, взятый из персонажей народного театра. Метаморфозы этой игрушки поразительны. Изначально в народном сознании это срамник и шутник, изрыгающий скабрезные шутки, сопровождаемые непристойными жестами. Вот как устами своего героя рассказывает А. Белый о пугающем впечатлении, оставшемся у него после представления театра Петрушки:

Однако в советской детской литературе Петрушка выглядит иначе: этот герой народного кукольного театра, этот нарушитель социальных порядков, раньше сеявший всюду переполох, превращается теперь в борца за социальную справедливость, олицетворяет именно порядок. Разительно меняется его внешность:

В отличие от писателей-современников, использовавших этого народного героя в политических играх, Петрушка в сказке Е. Шварца — герой в шутовской битве за чистоту и порядок. Это, однако, исключение: в других книгах он политически грамотен и бросается в бой за идею. Петрушка преображается внешне. Бывший уродец все более походит на милого русоволосого мальчика. В послевоенной детской литературе вплоть до наших дней это труженик, борющийся с лентяями (М. Фадеева, А. Смирнов. «Приключения Петрушки», 1992).

Как бы ни менялся Петрушка внешне, в его облике всегда сохранялась важная деталь — ярко-красная рубаха. Алый кумач на игрушке был «с нашим знаменем цвета одного». Об этом же напоминали многочисленные красные флажки в руках героев детской литературы. С ними шли на демонстрацию и на праздник, на детскую площадку и даже в кроватку. Красный флажок в руке ребенка сигнализировал не только о принадлежности его владельца к миру взрослых, но и о ранней политической зрелости:

В одном строю идет не только отец с сыном, но и вся страна. Чтобы стать частью этого многомиллионного шествия, советские дети готовы день и ночь мастерить красные флажки. По задумке маленького пионера колхозные ребята пришли к сельсовету с красными флажками, украшенными гроздями рябины.

В сознании мальчика живет глубокая вера, что великий вождь заметит его флажок и услышит его голос.

Складывалась абсурдная ситуация, о которой с мрачной иронией писал несколько лет спустя В. Голявкин в рассказе «Флажки, кругом флажки»:

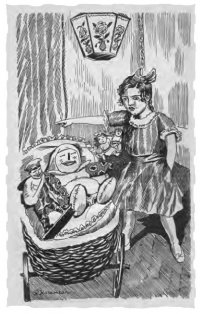

Экспрессивная графика худ. Б. Иогансона к сказке А. Неверова «Как жили куклы и что сделал оловянный солдатик» (М.: Изд. Г. Ф. Мириманова, 1925) передает напряженность конфликта между девочкой-«буржуйкой» и пролетарскими куклами.

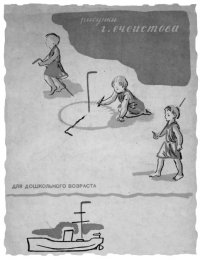

В книге В. Смирновой «Рассказы об игрушках» (М.: Молодая гвардия, 1932, худ. Г. Ечеистов) рекламируется идеальная игрушка — палка. Ребенок-пионер скачет на ней, делает солнечные часы, носит как ружье на плече, приделывает как мачту на пароходе.

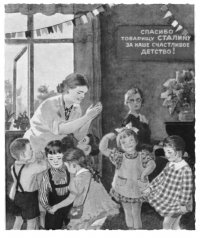

Праздник, организованный в детском саду, проходит среди флажков и политических лозунгов (журнал «Мурзилка», 1950, № 6, худ. В. Щеглов).

-------------------

Марина Костюхина "Игрушка в детской литературе"

Игрушки стали постоянными участниками острой политической борьбы в первых послереволюционных книгах: так советские писатели объясняли детям азы политграмоты. Детские игрушки отныне оказались по разные стороны баррикад, и мир между ними невозможен. С одной стороны — буржуазные (заводные, иностранные, дорогие), с другой -пролетарские (народные, кустарные). В сказке Н. Агнивцева «Война игрушек» (1925) русские ваньки-встаньки и матрешки восстали против угнетающих их иностранных игрушек:

Эй, игрушки заводные,

Расписные,

Дорогие,

И такие,

И сякие,

Благородные,

Вы за что нам в шею дали

И под стол нас запихали?

И лупили в изобилье?

Расписные,

Дорогие,

И такие,

И сякие,

Благородные,

Вы за что нам в шею дали

И под стол нас запихали?

И лупили в изобилье?

Или:

Если, значит, вы богаты,

А у нас — одни заплаты,

То должны со старины

Мы пред вами стукать лбом,

Вы ж сидеть на нас верхом?

А у нас — одни заплаты,

То должны со старины

Мы пред вами стукать лбом,

Вы ж сидеть на нас верхом?

Роль врага детская литература приписала самой «буржуазной» игрушке -кукле, поскольку она воплощала представления о благополучной и богатой жизни:

Жила-была кукла,

Очень жадная дама,

В ладоши стукала,

Говорила «папа-мама».

Глаза закрывала,

Волосы завивала,

Пила и ела,

Работать не умела.

С. Городецкий. Бунт кукол, 1925

Очень жадная дама,

В ладоши стукала,

Говорила «папа-мама».

Глаза закрывала,

Волосы завивала,

Пила и ела,

Работать не умела.

С. Городецкий. Бунт кукол, 1925

Страдают от гнета барыни игрушечные пролетарии: деревянный Щелкун, оловянный солдатик, Ванька-встанька, деревянный кучер и медведь, а также матрешка. Защитником угнетенных стал «умный, глазастый Степка-Растрепка». Из его уст звучат знаменитые большевистские лозунги:

Товарищи, здрасьте!

На свете этом

Вся власть Советам!

Кто не трудится — тот не ест!

С. Городецкий. Бунт кукол, 1925

На свете этом

Вся власть Советам!

Кто не трудится — тот не ест!

С. Городецкий. Бунт кукол, 1925

Восставшие игрушки расправились с куклой-барыней, которой пришлось взяться за тяжелую кухаркину работу.

Последовательным экспроприатором выступает в советской детской литературе оловянный солдатик. Девочка-буржуйка сломала солдатику руку и бросила его в угол (А. Неверов. «Как жили куклы и что сделал оловянный солдатик», 1925). Там Панфилов (так звали солдатика) познакомился с еще одной жертвой буржуйского ребенка — самодельной куклой Марфой, сшитой из старой юбки. Девочка заставляла Марфу прислуживать богатым куклам. Панфилов и Марфа сговорились их выкинуть. Но фарфоровые куклы оказали им жестокое сопротивление:

« — Разбойник! — замахнулась Кларочка, чтобы ударить Панфилова фарфоровой ручкой, но Панфилов недаром назывался солдатом. Он ловко отшиб Кларочку коленкой в грудь и, в свою очередь, замахнулся прикладом. Кларочка не хотела отказаться сразу, и между ними началась отчаянная борьба».

В этой борьбе пролетарии одержали полную победу. Сказка кончается первомайским парадом, на котором Панфилов и Марфа поют революционные песни, а фарфоровые куклы, прихрамывая и спотыкаясь, следуют за ними.

В сказке Ю. Олеши «Три толстяка» (1928) кукла наследника Тутти олицетворяет не только старый буржуазный режим, но и ушедшую культуру. Именно на них обрушиваются восставшие гвардейцы, ломая куклу:

«Теперь ее платье было изорвано, на груди чернели дыры от сабельных ударов. Еще час тому назад она умела сидеть, стоять, улыбаться, танцевать. Теперь она стала простым чучелом, тряпкой. Где-то в горле у нее и в груди под розовым шелком хрипела сломанная пружина, как хрипят старый часы, раньше, чем пробить время».

Розовый шелк на груди подобен кровавому следу от штыка, хрип в горле -последнему вздоху умирающего, а старые часы — символ старой эпохи. Метафорический язык сказки создает образ погибшей культуры. Писатель дает ей блеснуть на прощанье в исполнении девочки-циркачки. У всех замирает сердце, когда по аллеям парка идет «последняя кукла», шаги которой были подобны шелесту опадающих лепестков роз.

Литература была недалека от действительности, когда описывала разрушение и гибель старых игрушек. Есть немало свидетельств того, как это происходило в советском быту. Вот фрагмент из дневниковой прозы Е. Шварца:

«Изъяли кукол, ибо они гипертрофируют материнское чувство, и заменили их куклами, имеющими целевое назначение: например, толстыми и страшными попами, которые должны были возбуждать в детях антирелигиозные чувства. Их не беспокоило, что девочки в детских садах укачивали и укладывали спать и мыли в ванночках безобразных священников, движимые слепым и неистребимым материнским инстинктом».

В реальной жизни старые куклы были просто изъяты (а фабрики, их производившие, закрыты) — в детской литературе с фарфоровыми красотками обходятся более решительно. Воспитательница детского сада в поэме П. Когана «Первая треть» (1940) призывает детей сокрушить буржуазию в лице кукол. И начинается расправа:

Сначала кукол били чинно,

И тех не били, кто упал,

Но пафос бойни беспричинной

Уже под сердце подступал

Володя тоже бил. Он кукле

С размаху выбил правый глаз,

Но вдруг ему под сердце стукнула

Кривая ржавая игла.

И показалось, что у куклы

Из глаз, как студень, мозг ползет,

И кровью набухают букли,

И мертвечиною несет,

И рушит черепа и блюдца,

И лупит в темя топором

Не маленькая революция,

А преуменьшенный погром.

И тех не били, кто упал,

Но пафос бойни беспричинной

Уже под сердце подступал

Володя тоже бил. Он кукле

С размаху выбил правый глаз,

Но вдруг ему под сердце стукнула

Кривая ржавая игла.

И показалось, что у куклы

Из глаз, как студень, мозг ползет,

И кровью набухают букли,

И мертвечиною несет,

И рушит черепа и блюдца,

И лупит в темя топором

Не маленькая революция,

А преуменьшенный погром.

Самоустранение ребенка от погрома воспитательница клеймит «буржуазным гуманизмом».

В своем отрицании буржуазных игрушек педагоги-идеологи доходили до полного абсурда. В одной из детских книг на вопрос детей, какую игрушку считать лучшей, автор заявляет: простую палку. Из нее можно сделать ружье, коня, антенну (В. Смирнова. «Рассказ об игрушках», 1932). А можно и ничего не делать, а использовать палку по прямому назначению, как воспитательница из поэмы П. Когана, раздавшая палки детям, чтобы громить игрушки.

Предельная степень отрицания игрушки изжила себя довольно скоро. Перспективным стало другое — использование возможностей игрушки в идеологическом воспитании детей. На роль «комиссара» был выбран Петрушка, взятый из персонажей народного театра. Метаморфозы этой игрушки поразительны. Изначально в народном сознании это срамник и шутник, изрыгающий скабрезные шутки, сопровождаемые непристойными жестами. Вот как устами своего героя рассказывает А. Белый о пугающем впечатлении, оставшемся у него после представления театра Петрушки:

«С изумлением, строгостью и безо всякого наслаждения рассматриваю вредоносное, вострое, пестрое и очень злое созданьице...» («Котик Летаев», 1922).

Однако в советской детской литературе Петрушка выглядит иначе: этот герой народного кукольного театра, этот нарушитель социальных порядков, раньше сеявший всюду переполох, превращается теперь в борца за социальную справедливость, олицетворяет именно порядок. Разительно меняется его внешность:

«Вот стоит Петрушка, гладкая макушка. Вымыты руки, выглажены брюки, рубашка, как снег, — аккуратный человек» (Е. Шварц. «Война Петрушки и Степки-Растрепки», 1925).

В отличие от писателей-современников, использовавших этого народного героя в политических играх, Петрушка в сказке Е. Шварца — герой в шутовской битве за чистоту и порядок. Это, однако, исключение: в других книгах он политически грамотен и бросается в бой за идею. Петрушка преображается внешне. Бывший уродец все более походит на милого русоволосого мальчика. В послевоенной детской литературе вплоть до наших дней это труженик, борющийся с лентяями (М. Фадеева, А. Смирнов. «Приключения Петрушки», 1992).

Как бы ни менялся Петрушка внешне, в его облике всегда сохранялась важная деталь — ярко-красная рубаха. Алый кумач на игрушке был «с нашим знаменем цвета одного». Об этом же напоминали многочисленные красные флажки в руках героев детской литературы. С ними шли на демонстрацию и на праздник, на детскую площадку и даже в кроватку. Красный флажок в руке ребенка сигнализировал не только о принадлежности его владельца к миру взрослых, но и о ранней политической зрелости:

В колонне яркой паренек

В день праздника идет,

И красный маленький флажок

Он бережно несет.

А рядом с ним, чеканя шаг,

Идет отец-герой.

Он тоже держит красный флаг,

Но только флаг большой!

У этих флагов цвет один:

В одном строю отец и сын.

А. Алексин. Флажок, 1950

В день праздника идет,

И красный маленький флажок

Он бережно несет.

А рядом с ним, чеканя шаг,

Идет отец-герой.

Он тоже держит красный флаг,

Но только флаг большой!

У этих флагов цвет один:

В одном строю отец и сын.

А. Алексин. Флажок, 1950

В одном строю идет не только отец с сыном, но и вся страна. Чтобы стать частью этого многомиллионного шествия, советские дети готовы день и ночь мастерить красные флажки. По задумке маленького пионера колхозные ребята пришли к сельсовету с красными флажками, украшенными гроздями рябины.

«Алеша высоко поднял красный флажок, взмахнул им и вместе со всеми, кто стоял у сельсовета в Березовке и кто шагал мимо мавзолея Ленина в Москве, закричал: "Ура товарищу Сталину! Ура!"» (А. Мусатов, «Красные флажки», 1950).

В сознании мальчика живет глубокая вера, что великий вождь заметит его флажок и услышит его голос.

Складывалась абсурдная ситуация, о которой с мрачной иронией писал несколько лет спустя В. Голявкин в рассказе «Флажки, кругом флажки»:

«Флажки, кругом флажки, все небо в флажках, и флажками наполнен воздух. Сидит маленький мальчик среди флажков и ест флажок».

Экспрессивная графика худ. Б. Иогансона к сказке А. Неверова «Как жили куклы и что сделал оловянный солдатик» (М.: Изд. Г. Ф. Мириманова, 1925) передает напряженность конфликта между девочкой-«буржуйкой» и пролетарскими куклами.

В книге В. Смирновой «Рассказы об игрушках» (М.: Молодая гвардия, 1932, худ. Г. Ечеистов) рекламируется идеальная игрушка — палка. Ребенок-пионер скачет на ней, делает солнечные часы, носит как ружье на плече, приделывает как мачту на пароходе.

Праздник, организованный в детском саду, проходит среди флажков и политических лозунгов (журнал «Мурзилка», 1950, № 6, худ. В. Щеглов).

-------------------

Марина Костюхина "Игрушка в детской литературе"

После этой статьи часто читают:

Просмотрено: 3557 раз